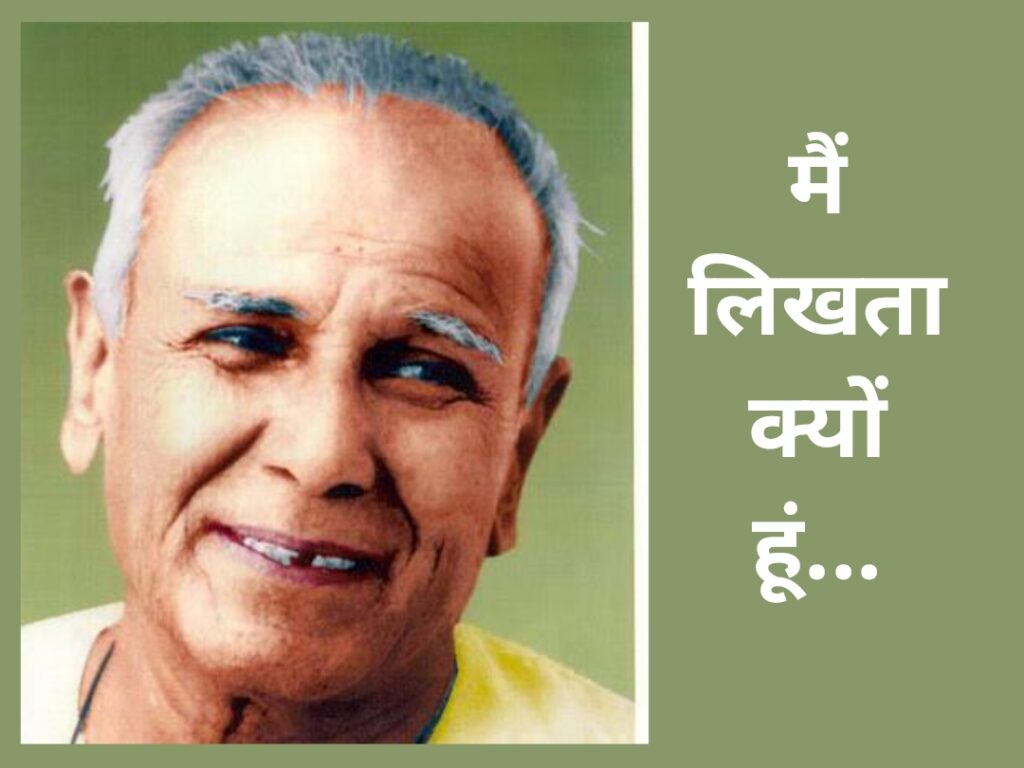

पुनर्पाठ: पं. रामनारायण उपाध्याय की जयंती पर विशेष

मध्य प्रदेश की लोक कला, संस्कृति जिन चंद ध्वजवाहकों पर गुमान करती है उनमें से एक हैं पंडित रामनारायण उपाध्याय। ‘मध्यप्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद भोपाल’ एव ‘राष्ट्रभाषा परिषद् भोपाल’ के संस्थापक सदस्य रहे पं. रामनारायण उपाध्याय की 20 मई को 106 वीं जयंती हैं। उनका जन्म 20 मई सन् 1918 को खंडवा के कालमुखी ग्राम में हुआ था। ग्राम्य जीवन की सुवास आपकी लेखनी में समाहित है और यही कारण है कि उनके समूचे लेखन से पाठकों का एक विशिष्ट और आत्मीय जुड़ाव हो जाता है। हम यहां उनका एक बहुत पठित निबंध प्रस्तुत कर रहे हैं, यह निबंध उनके लेखन कर्म से परिचित तो करवाता ही है, हमें बताता है कि एक लेखक को लिखना क्यों चाहिए?

मैं क्यों लिखता हूं?

मैं आपको यह राज की बात बता देना चाहता हूं कि मैं नहीं लिखता वरन् कोई आता है और मुझसे अपनी बात लिखा ले जाता है। मैं तो एक साधारण आदमी हूं। गांव और शहर में मेरे चार मित्र हैं। मैं उनके साथ शहर के किसी भी होटल में चाय पीता हूं, चौराहे की दुकान पर पान खाता हूं। झोला लेकर साग-भाजी लाने में मुझे झिझक नहीं होती। यदि कभी तीसरे दिन भी शेव नहीं कर पाता, तो ऐसा लगता कि मुझे आंज बाहर नहीं निकलना चाहिए। कभी-कभी तो बिना प्रेस किए कपड़ों में समूचे शहर का चक्कर लगा आता हूं।

मैं विशिष्ट किसी अर्थ में नहीं हूं। मैंने देश-विदेश की यात्रा नहीं की। राजधानी में कॉफी हाउस में बैठकर साहित्य की चर्चा नहीं की। कहानी के नए या पुराने होने के वाद-विवाद में भाग नहीं लिया। मैं तो साहित्य का एक जिज्ञासु विद्यार्थी रहा हूं। मैंने नई और पुरानी दोनों तरह की रचनाएं खूब पढ़ी हैं। मेरी ऐसी मान्यता है कि डाक विभाग के चार्टर की तरह साहित्य को नए और पुराने खानों में बांटा नहीं जा सकता। मैंने पुरानी कृतियों में भी शाश्वत साहित्य के चिह्न देखे हैं और नई कहानियों को भी किस्सा तोता मैना जैसे पुराने कलेवर में इठलाते पाया है।

एक संस्कारनिष्ठ परिवार में मेरा जन्म हुआ। गांव के खुले वातावरण में में पढ़ा और पला। मिट्टी की सौंधी सुगंध और फसलों के मस्ती भरे गीतों को मैंने सदा अपने नजदीक अनुभव किया है। इसी से इस देश की आम जनता की भाषा से मैं परिचित हूं और उसी के स्नेह एवं दर्द को लेकर मेरी अधिकांश रचनाओं का निर्माण हुआ है।

घर के आंगन में लोक-गीतों की गंगा बहती रही है। मैंने उनके प्यार भरे गीतों को गाया और उनके दर्द ने मुझे रुलाया भी है। उन्हीं के जीवंत संस्पर्श को लेकर मेरी कलम की स्याही सदा गीली रही है। एक लेखक की तरह मैंने कभी गंभीर होने का अभिनय नहीं किया बल्कि बच्चों को शिकायत है कि मैं उनसे भी ज्यादा बच्चा हूं। जब चार मित्रों को लेकर गोष्ठी जमती है, हंसी के कहकहों से घर गूंज उठता है।

मुझे कभी सम्मान की भूख नहीं लगी। मेरी यह मान्यता है कि मनुष्य या तो अपने लिए सम्मान पा सकता है या अपनी रचनाओं के लिए। इसलिए मैंने अपनी रचनाओं को आगे रखकर अपने-आपको पीछे रखने का प्रयास किया है। कारण, जिन्होंने भी अपने लिए सम्मान चाहा, उन्हें अपनी रचनाओं की बलि चढ़ानी पड़ी।

साहित्य में मैं स्नेह को बहुत मूल्य देता हूं। पैसा तो कोई भी कमा सकता है, लेकिन स्नेह अर्जन सिर्फ साहित्यकार ही कर सकता है। इसलिए मुझे साहित्यकार मित्रों से मिलने में सुख होता है। जब भी किसी नए शहर में जाता हूं, सबसे पहले वहां के साहित्यकारों के पते लगाकर उनसे मिलता हूं। बड़े आदमियों से मिलना मुझे कतई पसंद नहीं, लेकिन साहित्यकार अगर साधारण जन भी हो तो उसका घर खोजकर उसके यहां जाने में सुख अनुभव होता है। सोचता हूं, लेखक होकर भी जिसमें अपने सहयोगियों, मित्रों से मिलने की प्रेरणा न जगे, वह कैसा साहित्यिक है ? जिनसे मिल नहीं पाता, उन तक पत्रों के माध्यम से अपना प्रणाम पहुंचाने में ही संतोष अनुभव कर लेता हूं।

गांव के एकांत जीवन में डाक मेरा सबसे बड़ा साथी है। किसी अंतरंग मित्र के आने की तरह मैं उसकी प्रतीक्षा में रहता हूं। डाक में मुझे अपने मित्रों के पत्रों का बड़ा मोह रहा है। मिलकर तो आदमी बाध्य होता है, दो बात करने के लिए, लेकिन बिना मिले भी जिनमें अपनों की याद जगे, याद के उन चरणों में में श्रद्धा से नत हूं। अपने नाम आने वाले हर पत्र का जवाब देना मेरा स्वभाव है। किसी के पत्र का जवाब नहीं देने में मुझे ऐसा लगता है, जैसे कोई हमारे दरवाजे पर दस्तक दे और हम घर में होकर भी नहीं वोलें। हर आने वाले से मिलना और हर खत का जवाब देना मेरे जीवन का अनिवार्य अंग बन चुका है। कौन जाने, कहां किस रूप में भगवान मिल जाएं।

मैं जब भी किसी पत्र-पत्रिका में अपना नाम पढ़ता हूं तो सोचता हूं क्या यह मैं ही हूं? मुझे लगता है कि मुझसे बड़ा तो मेरा नाम है। जहां मैं नहीं जा सका, वहां वह पहुंचा है और जिनसे मैं नहीं मिल सका, उनसे वह मिला है। अनेक बड़े आदमियों से उसने मेरा परिचय कराया है। मैं जब भी किसी नए आदमी से मिलने के लिए जाता हूं तो वह सामने आकर कहता है, “भाई साहब, आप जरा ठहरिए, मैं अभी आया।” और वह तुरंत ही सूक्ष्म रूप रखकर सुरसा के मुंह में प्रवेश करने वाले हनुमान की तरह एक चिट के माध्यम से उस कार्यालय में पहुंचता है और वहां पर बैठे आदमियों के कान में जाने क्या कहता है कि वे तुरंत ही मुझे बुला लेते हैं।

अगर मैं किसी से मिलने पर उसे अपना नाम नहीं बताऊं, तो संभव है मेरी रचनाओं को सम्मान के साथ छापने वाला संपादक भी मुझे अपने कमरे में न आने दे और मेरा अंतरंग मित्र ट्रेन के किसी डिब्बे में मिल जाने पर अपना होल्डाल बिछाने की धुन में मेरे झोले, को एक तरफ फेंक दे। वह तो मेरा नाम ही है जो सदा बीच में आकर मेरी रक्षा करता है।

मैं मित्रों के प्रश्नों से परेशान हूं। आप क्यों लिखते हैं? प्रश्न जरा मुश्किल है। लगता है जैसे में नहीं लिखता वरन् कोई आता हैं और मुझसे अपनी बात लिखा ले जाता है। बहुत वार यदि मैं चाहूं तो भी लिख नहीं सकता, लेकिन कभी-कभी ऐसा आवेग आ जाता है कि मैं रात में सोते से उठ बैठता हूं और जब तक मन की बात लिख न डालूं तब तक मुझे चैन नहीं पड़ती।

मन में जब भी कोई नया विचार आता है, मेरा खाना, पीना, सोना, बैठना मुश्किल हो जाता है और तब मैं उस विचार का एक छोर पकड़कर टहलने लगता हूं। रुई को पींजने की तरह विचारों को धुनकर उनकी पोनी बना, मन के चरखे पर उससे तार निकालने में बड़ा आनन्द आता है और फिर जैसे कोई ताने-बाने से कपड़ा बुनता है, उसी तरह विचारों को बुनकर मेरी रचना तैयार हो जाती है। यदि उनमें कहीं कोई शब्द ठीक से नहीं बैठता, तो यंत्र में फिट किए जाने वाले पुर्जे की तरह में उसकी जगह पर अनेक नए-नए शब्दों को रख कर देखता हूं कि इनमें कौन-सा शब्द वहां ठीक से बैठता है और इस तरह जो शब्द उस जगह पर ऊंचा या नीचा नहीं पड़ता उसे वहां पर रख देता हूं।

कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कुछ प्रिय शब्दों का मोह त्यागकर उन्हें इसलिए निकाल देना पड़ता है कि वेभाषा के प्रवाह में बाधक जान पड़ते हैं। उनके निकालते ही ऐसा लगता है कि प्रवाह अब सहज हो गया है और बात अब ठीक ढंग से कही गई है।

लिखने के पूर्व में रचना को पूरी तरह मन में तैयार कर लेता हूं और बाद में तो जैसे कोई कापी तैयार करता है, ऐसे मन की तस्वीर कागज पर उतरती चलती है।

लिखने के लिए मुझे किसी खास समय या बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं है। जब भी मौज आती है, बिना किसी टेबल-कुर्सी, या चाय की प्याली के खाली जमीन पर बैठकर पैर की सीट पर दफती जमा लिखने में आनंद आता है।

हां, जब रचना मन में उमड़ रही हो, तब मैं पूरा एकांत चाहता हूं। इसमें कभी-कभी बड़ी मुश्किल होती है। जब मैं अपने एकांत कमरे में या खाना खाते समय मन-ही-मन किसी विचार को गुनगुनाने लगता हूं तो श्रीमती जी पूछती हैं, “यह किससे गुफ्तगू हो रही है?” और यूं मैं उनके मजाक का पात्र बने बिना नहीं रहता।

लिखने के लिए मैंने कभी नहीं लिखा, आर्डर पर माल देने की तरह आर्डर पर लिखने की मेरी आदत नहीं है। किसी के कहने पर लिखना भी चाहूं तो ऐसे लगता है कि अब मैं लिख ही नहीं सकूंगा। लेकिन कभी-कभी मैं अपनी जेब में कागज और कलम डाल खेतों में निकल जाता हूं और किसी खेत की मेड़ पर बैठ सुदूर क्षितिज को निहारते हुए मेरी रचना का रूप अपने-आप ही निखरने लगता है। गांव का वातावरण और गांव के व्यक्ति मेरे मन के विशेष अनुकूल रहे हैं।

कई बार जब अपने गांव से आठ मील दूर स्टेशन से घर आने के लिए सवारी नहीं मिल पाती तो किसी विचार का छोर पकड़ कर उसे लंबाते हुए घर आ जाता हूं और यूं मेरा एक निबंध तैयार हो जाता है।

कभी-कभी जब बड़ी रात गए तक नींद नहीं आती तो रात्रि की नीरवता और आकाश के तारे भी लिखने में सहायक होते हैं।

जब भी कोई सच्ची या अच्छी बात मन पर छा जाती है तो उसे एक मन से दूसरे मन तक पहुंचाने के लिए भी लिखता आया हूं।

मनुष्य की मनुष्यता पर जहां भी प्रहार होता है, उसका विरोध करने के लिए भी मैंने लिखा है।

सच तो यह है कि लिखना मेरे जीवन का अविभाज्य अंग है और अपने आपको अधिक-से-अधिक आदमियों के साथ आत्मसात् करने के लिए ही लिखता हूं। लिखने में मुझे आत्मदान करने की तरह सुख मिलता है।

मैं क्यों लिखता हूं? शायद इसलिए कि मैं लिखे बिना रह नहीं सकता।

जिस दिन मेरी कोई नई पुस्तक छपकर आती है, उस दिन समूचे घर में उसी की धूम रहती है। कोई आता है, तो चेहरे की तरह उसके मुखपृष्ठ को निहारता है। कोई आता हैं, तो बिना सिलसिले की बात की तरह यूं ही उसके पृष्ठों को उलटने लगता है। कोई उसे बीच में से ही पढ़ना शुरू कर देता है, और कोई बड़ी शान से उसे अपनी बगल में दवाकर, उधार मांगकर पढ़ने के लिए घर ले जाता है। यद्यपि यह सच है कि ऐसी उधार दी हुई पुस्तकें वापस नहीं लौटतीं और यदि नई हों तो और भी नहीं।

बच्चों की तरह नई पुस्तक की उछल-कूद को रोका नहीं जा सकता। कभी यह ताक या टेबल पर चढ़कर वहां से ताक-झांक करती है, कभी रैंक या अलमारी से मुंह निकालकर मुंह चिढ़ाती है तो कभी बिस्तरे की चादर में छिपकर चुनौती देती है कि अब ढूंढ़ो तो जानूं।

जिस दिन मेरी पुस्तक की पहली प्रति बिकती है तो बड़ा सुख होता है। लेकिन पुस्तक का पूरा-पूरा मूल्य लेकर भी जब उसे किसी के हाथों सौंपता है तो जाने क्यों मेरे हाथ कांपने लगते हैं। मन अनायास ही गुनगुनाने लगता है- ‘अभी तक यह मेरी थी, अब तुम्हारी हुई। इसे सुख दोगे सुखी होगी, दुःख दोगे दुःखी होगी।’

इन पुस्तकों ने एक दोस्त की तरह मेरा संग-साथ निभाया है। जब कभी मेरा मन उदास हो जाता है, कोई छोटी-सी बात मेरे मन को बेचैन कर जाती है, किसी घटना विशेष को लेकर मैं तिलमिला उठता हूं, कोई समस्या मुझे सोने नहीं देती या किन्हीं चिन्ताओं से मैं घिर जाता हूं तब ये पुस्तकें किसी बुजुर्ग की तरह मेरी पीठ को सहलाते हुए मुझे ढाढस बंधाती आई हैं।

मेरे रोज-ब-रोज के कामों में मदद पहुंचाना भी इनका स्वभाव बन चुका है। सुबह उठकर साग-भाजी लाने, धोबी को कपड़े देने, दूध-चाय का खर्च उठाने और अखबार का बिल चुकाने जैसे अनेक छोटे-मोटे कार्य ये स्वयं करती आई है!

कभी-कभी जब मेरा मन उदास हो जाता है तो वे मेरे नजदीक आकर कान में पूछती हैं- ‘कहिए, किस बात की परेशानी है ?’ और मैं उन्हें समझाता हूं कि घर में एक हफ्ते से ज्यादा का राशन नहीं है राशन देने वाले का कहना है कि उधार नहीं मिलेगा। वह कहती है- ‘बस?’ और एक हाथ में झोला लेकर जाने कहां-कहां का चक्कर काटते हुए, मेरी समस्या सुलझा देती है।

जब कभी मुझे नजदीकी शहर के दौरे पर जाना होता है, वह मेरे साथ जाना नहीं भूलती और टिकट से लगाकर मेरे रास्ते के सारे खर्च तक की जिम्मेदारी स्वयं अपने ऊपर ओढ़ लेती है।

अनेक बार उसने मेरी बड़ी से बड़ी समस्याओं को सुलझाने में भी योगदान किया है। जब मेरा मकान इतना शिकस्त हो गया कि बिना मरम्मत के उसमें रहा नहीं जा सकता तब जाने कैसे और कहां से उसने मेरी हथेली पर कुछ नोट लाकर रख दिए थे। मैं जब अपने मकान के दरवाजों की ओर देखता हूं तो मुझे लगता है कि उसमें पल्ले नहीं पुस्तकें लगी हैं। जब मैं अपनी छत की और निहारता हूं तो मुझे लगता है कि मेरे सिर पर छत की नहीं, पुस्तकों की छाया है।

कभी-कभी बड़ी मुश्किल होती है। एक बार बीमार पड़ा तो उसने मेरा इलाज कराया। मैं तो पूर्ण स्वस्थ हो गया लेकिन वह मेरे साथ नहीं लौट सकी। उसके उस नहीं लौटने का दर्द आज भी मेरे मन को सालता रहा है और अब अनायास ही गुनगुनाने को जी चाहता है-

‘अभी तक यह मेरी थी, अब तुम्हारी हुई। इसे सुख दोगे सुखी होगी, दुःख दोगे दुःखी होगी।’

एक दिन एक मित्र ने पूछा, “आपको अपनी पुस्तक पर कितनी रायल्टी मिली ?”

बहुत सोचा, लेकिन कोई ऐसा अंक खोज नहीं पाया, जिसे अपने मित्र को बताकर गर्व अनुभव कर सकूं। पिछले बीस वर्ष से निरंतर लिख रहा हूं। क्या इन बीस वर्षों में ऐसा कुछ नहीं पा सका, जिस पर गर्व किया जा सके तभी मेरी आंखों में कुछ चित्र तैरने लगे।

पिछले आठ वर्षों से, रक्षाबंधन पर मेरे नाम से लिफाफे में एक राखी आती है। कौन भेजता है इसे? इसकी भी एक लंबी कहानी है। आज से वर्षों पूर्व साप्ताहिक ‘हिन्दुस्तान’ में मेरी एक रचना छपी थी। उसका शीर्षक था- ‘न कोई खत, न कोई लिफाफा।’ उसमें मैंने अंतर्देशीय पत्र के जन्म पर एक व्यंग्य कथा लिखी थी। उसके कुछ दिनों पश्चात् अंतर्देशीय लिफाफे पर ही मुझे एक खत मिला, जिसमें कोई संबोधन नहीं था। लिखा था, “कितना आश्चर्य होगा, संबोधन रहित पत्र को देखकर।” पर इसमें मेरा कोई दोष नहीं, बुद्धि का दोष है। मित्र लिखने की इच्छा थी, लेकिन कुछ भी तो पूर्व परिचय नहीं। ‘भाई’ लिखना चाहती हूं, लेकिन पत्र में ही नहीं, मेरे जीवन में भी भाई का जो स्थान रिक्त पड़ा है, क्या आप उसे भर सकेंगे? और उसके बाद मेरा पत्र पाकर, प्रतिवर्ष रक्षाबंधन पर मैं उस अनदेखी बहन से अपने लिए एक रक्षासूत्र पाता आया हूं। सोचता हूं कि मेरी रचना की इससे बढ़कर और क्या रायल्टी हो सकती है?

और यह दूसरा पत्र किसका है? किसी बुकसेलर का? अथवा किसी संस्था ने मेरी पुस्तके मंगाई हैं? जी नहीं। यह तो एक अस्पताल से आया है। सुदूर वृंदावन से अस्पताल के बिस्तरे पर पड़े एक रोगी ने लिखा है।

“मैं बहुत दिनों से प्राणघातक रोग से पीड़ित हूं। आपका साहित्य पढ़ने की आकांक्षा है। लेकिन मेरी आर्थिक दशा ऐसी नहीं कि खरीदकर मंगा सकूं। अतएव प्रार्थना है कि आप अपनी कुछ पुस्तकें, जिनमें संभव हो तो ‘गरीब और अमीर पुस्तकें’ भी रहे, भेजकर अनुगृहीत करें। विश्वास है, आपका स्नेह-दान अवश्य मिलेगा।”

और मुझे लगा कि जैसे मेरी पुस्तक का समूचा संस्करण खरीद लिया गया हो। किसी की पुस्तक किसी मरणासन्न रोगी को सांत्वना दे सके, इससे बुढ़कर और उसका क्या मूल्य हो सकता है!

एक दिन बस से मैं अपने गांव जा रहा था कि इसी बीच रास्ते के एक गांव से एक किसान चढ़ा और मुझे देखकर बार-बार हँसने लगा। मुझे उसकी यह बेतुकी हँसी अजीब लगी और मैंने पूछा, “हँसते क्यों हो भाई ?”

बोला, “एक दिन मेरी बच्ची स्कूल से एक किताब लाई थी। उसे पढ़कर मेरी स्त्री और बच्ची दोनों खुश हुए। आज आप दिखे तो मुझे उस पुस्तक की याद हो आई और मैं अपनी हँसी रोक नहीं पाया। सोचता हूं, आप इतनी अच्छी किताब लिख कैसे लेते हैं कि जिसे पढ़कर मेरी स्त्री और लड़की दोनों खुश हों!”

एक बार में एक दफ्तर में पहुंचा तो मैंने देखा, वहां का एक बाबू मेरी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। इसी बीच एक परिचित साथी ने मुझे मेरा नाम लेकर पुकारा। जैसे ही उसने मेरा नाम सुना, वह अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और बोला, “मुझे क्षमा करें! मैंने आपको पहचाना नहीं था। आप वही है न जिन्होंने एक बार इटारसी स्टेशन पर एक आने का प्लेटफार्म टिकिट खरीदते समय बाबू के पास चेंज नहीं होने पर दस रुपये का नोट यह कहकर रखवाया था कि जब गाड़ी चली जाए तब दे देना ? और उसके बाद जब आप चेंज लेने पहुंचे तो उस बाबू की ड्यूटी बदल चुकी थी। फिर भी नए बाबू ने आपको पूरे नौ रुपये पंद्रह आने लौटा दिए।”

मैंने आपकी वह ‘अनजाने-जाने-पहचाने’ पुस्तक पढ़ी है। अभी-अभी ‘ज्ञानोदय’ व ‘धर्मयुग’ का लेख भी पड़ा। यद्यपि गरीब होने के कारण हम हरेक पत्रिका को खरीदकर नहीं पढ़ सकते, लेकिन पुरानी पुस्तकों की दुकान से पुरानी पत्रिकाएं खरीदकर आपकी रचनाएं पढ़ लेते हैं।

मुझे अपने इस गरीब किंतु पढ़ने की दिशा में समृद्ध पाठक पर गर्व है।

एक दिन मुझे किराये की साइकिल की आवश्यकता थी। मैं एक फुटपाथ पर बैठे साइकिल वाले लड़के से किराये की साइकिल ले गया। आधे घंटे बाद जब मैंने साइकिल लौटाते समय किराये के पैसे देने चाहे तो उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया। बोला, “जब से आपकी रचनाएं पढ़ी हैं तभी से आपसे मिलने की इच्छा थी। आज अनायास ही भेंट हो गई। वैसे मेरे पास क्या है? जिससे आपकी सेवा कर सकूं। क्या आप मुझे इतना अधिकार भी नहीं देंगे, कि मैं आपसे किराये के पैसे नहीं लूं?” और उसके इस स्नेह के समक्ष मैं आज भी कृतज्ञता से नत हूं।

सोचता हूं, मेरी रचना पढ़कर पत्र में ही नहीं, जीवन में मुझे अपने भाई का स्थान देने वाली वह बहन, अस्पताल में पड़ा वह नौजवान, जिसके मन में मृत्युशय्या पर भी मेरी पुस्तक पढ़ने की याद जगती है; बस में मिलने वाला वह किसान, जिसे इस बात पर हँसी आ जाती है कि मैं इतनी अच्छी किताब, लिख कैसे लेता हूं, जिसे पढ़कर उसकी स्त्री और लड़की दोनों खुश हों; दफ्तर का वह बाबू जो रोटी में से रकम बचाकर पुरानी किताबों की दुकान से मेरी रचनाएं खरीदकर पढ़ता है तथा किराये की साइकिल की दुकान चलाने वाला वह गरीब लड़का, जो मुझसे इसलिए अपनी साइकिल का किराया नहीं लेना चाहता कि मैं उसका प्रिय लेखक हूं- क्या इन सबका यह असीम स्नेह; मेरी पुस्तक की पर्याप्त रायल्टी नहीं है?