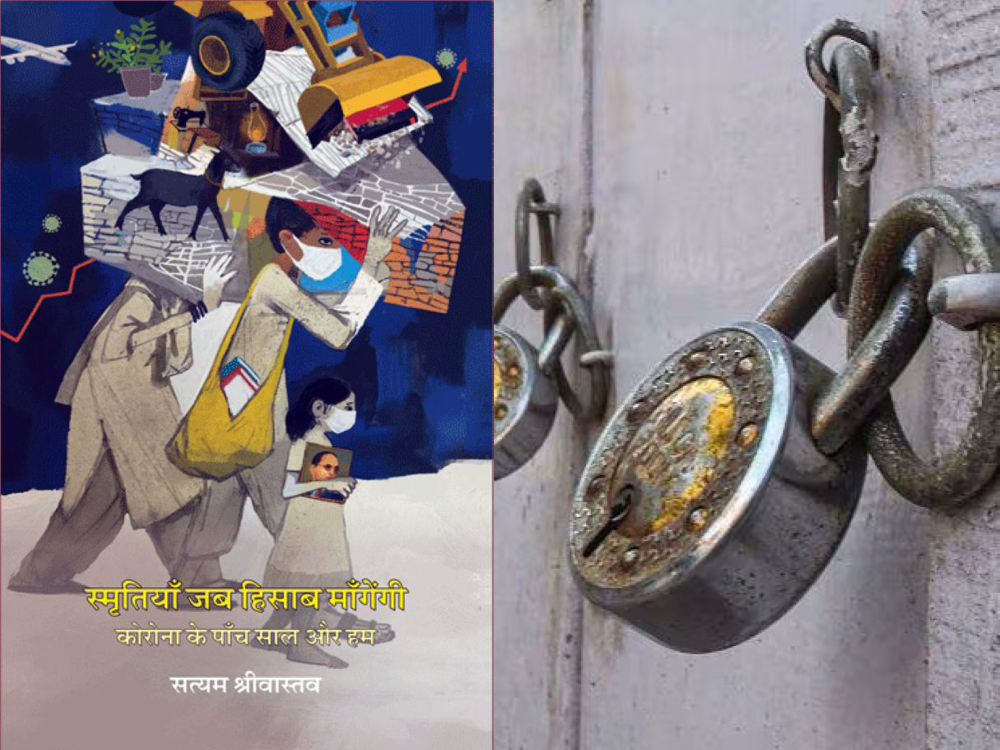

किताब रंग: स्मृतियाँ जब हिसाब माँगेंगी

पुस्तक चर्चा: पंकज शुक्ला

आज 22 मार्च है… 22 मार्च को ही 2020 में देश ने एक अलग तरह का बंद देखा था। कोरोना महामारी के कारण किया गया देशव्यापी लॉकडाउन। यह ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ‘जनता कर्फ्यू’ का नाम दिया था। 22 मार्च को घोषणाा के दो दिन बाद यानी 24 मार्च से देशभर में लॉकडाउन लगा दिया गया। यह कई मायनों में ऐतिहासिक घटना थी। ‘जनता कर्फ्यू’ के बाद सड़कें खाली थीं, दुकानें, दफ्तर और सार्वजनिक परिवहन सब बंद थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि शाम 5 बजे सब लोग अपने घरों की बालकनी या दरवाजे पर खड़े हों। फिर ताली, थाली या घंटी बजाकर उन लोगों का धन्यवाद करें जो स्वास्थ्य सेवाओं और जरूरी कामों में लगे हैं। लोगों ने उनकी बात मानी और खूब उत्साह से इसमें भाग लिया।

एक स्मृति यह है। लेकिन इस एक याद की उंगली पकड़े कई यादें संग-संग चली आती हैं। हमें भान होता है कि देश डरा हुआ था और सरकार को लॉकडाउन में समाधान नजर आया। डर ने बंद को आधार दिया और बंद ने सवालों को चुप करवा दिया। एक अजीब तरह की चुप्पी धीरे-धीरे देश पर, यहां के बाशिंदों पर तारी हो गई। संख्या बल ने जो कह दिया वही सच माना गया। बल्कि जो प्रचारित कर दिया गया वही सच सिद्ध किया गया। संख्या तो सड़क पर भी थी, संख्या तो अस्पतालों के दरवाजों पर थी, संख्या तो भोजन के पैकेट लेने के लिए दौड़ रही थी, संख्या तो दवाई और इंजेक्शन पाने के लिए नेताओं की दरवाजे पर हाथ जोड़े खड़ी थी लेकिन इस संख्या का कोई योग नहीं था। योग तो किन्हीं और संख्याओं का था। वे संख्या जो सत्ता के हर निर्णय पर सहमति और उसकी झंडाबरदार थी। इस मासूम से तर्क पर सारे सवाल पीछे छूट गए कि महामारी लगभग एक सदी के बाद आई है तो सरकार भी क्या कर सकती है? जो वह कर सकती थी, उसने लोगों को घरों में बैठा दिया। यह न करते तो क्या करते बताइए? और यह भी जान लीजिए कि ऐसा नेतृत्व न होता तो देश में कितना कुछ बुरा घट सकता था।

जो बच गए वे अपने भाग्य पर इठला रहे थे और जो खेत रहे उनके परिजन, मित्र अपने भाग्य को कोस रहे थे। जब सबकुछ सही ठहराया जा रहा था तब कुछ स्मृतियां पक्की की जा रही थीं, एक कॉलम के रूप में। सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक, स्तंभकार सत्यम श्रीवास्तव ने उस दौर में अपने जाने-पहचाने कालखंड को एक कॉलम में दर्ज किया। प्रति बुधवार को वेबसाइट जनपथ पर यह प्रकाशित हुआ। स्तंभ का शीर्षक था, ‘बात बोलेगी’। इस स्तंभ में दर्ज स्मृतियां अब किताब के रूप में हमारे सामने और ये हिसाब मांग रही हैं। यूं भी जरा बही-खाता के रूप में सोचा जाए तो हिसाब तो काम होने के बाद ही देखा, मिलाया और समझा जाता है। तो कोरोना के दौरान लगाए गए लॉकडाउन के छह साल बाद हिसाब-किताब देखना एकदम मौजूं ही कहा जाएगा।

सत्यम श्रीवास्तव की किताब ‘स्मृतियाँ जब हिसाब माँगेंगी’ को पढ़ते हुए हम कोविड 19 से मिले दंश को दोबारा महसूस करते हैं। बल्कि यह कहना सतही होगा। उपयुक्त तो यह है कि इस पुस्तक को पढ़ते हुए हम उन बातों से रूबरू होते हैं जो उस वक्त बड़े समाज के गौर में नहीं आई। जो जाने कितने की तरह के शोर में दब गई। सत्यम अपनी किताब को प्रस्तुत करते हुए कितनी सही बात लिखते हैं। वे कहते हैं, “देश के तमाम नागरिकों की तरह जैसे मैंने भी एक नीम खामोशी पकड़ ली और बात को मोर्चे पर खड़ा कर दिया। शायद इस घटते हुए का भेद के बात ही खोल सकती थी, मैं नहीं जैसा कि इन महान पंक्तियों के रचयिता राम बहादुर सिंह ने माना था। उन्हीं ने लो लिखा था कि “बात बोलेगी, भेद खोले बात ही।”

उन्हें लगा था कि बात ही अब कुछ कर सकती है। कुछ नहीं तो कम से कम बीतते हुए को भूलने से बचा ही सकती है। जिन तक पहुंचेगी, उन्हें ये ढाढ़स बंधा सकती है कि कुछ नहीं तो कम से कम तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारी चिंता, तुम्हारे सरोकार जिन्हें तुम खुद नहीं बोल कह पा रहे हो, वो काम मैं यानी बात कर रही हूँ।

किताब से गुजरते हुए सारे दृश्य एकदम ताजा हो उठते हैं। लेकिन इस किताब की विशिष्टता उस पीड़ा को दर्ज कर देना या उस दृश्य को जीवंत कर देना कतई नहीं है। यह काम तो कोई कर्टन रेजर नमुां आलेख कर सकता है। वास्तव में यह किताब कोरोना काल की उस पीड़ा से हमें रूबरू करवाती है जिसकी ओर कर्ताधर्ता पीठ कर खड़े हुए थे। यह प्रचार की उस कारीगरी की उजागर करती है जिसके कारण इंसानों की पीड़ा नक्करखाने में तूती की आवाज बन कर रह गई थी।

शुरुआत में ही सत्यम श्रीवास्तव लिखते हैं:

शिकारियों के कई किस्से पढ़े हैं, जिनमें शिकार को दौड़ा-दौड़ा कर थका दिया जाता है। चारों तरफ से शिकारियों द्वारा उसे दौड़ाया जाता है। उसे भ्रमित और बेतहाशा कनफ्यूज़ कर दिया जाता है। जब शिकार थक-हार कर कहीं सुस्ताने बैठ जाता है तो उसे आसानी से पकड़ लिया जाता है। यहाँ शिकार हिन्दुस्तान है लेकिन थकाया उसे स्मृतियों के घालमेल से जा रहा है। क्या-क्या और कैसे-कैसे याद रखोगे? कितना याद रखोगे? नोटबंदी याद रह गई क्या? देशबंदी भी भुला दी जाएगी। ऐसे ऐसे मंज़र तुम्हारे सामने लाएँगे कि इस मृत्युलोक की अधिकतम विभीषिका और उसके वीभत्स रूप को देखने की ललक बढ़ती जाएगी। दिल-दिमाग सैकर कर दिया जाएगा विद्रूपताओं को देखने के लिए।

आज छह साल बाद कोरोना के दंश लगभग भूला दिए गए हैं। कोरोना जितनी बड़ी त्रासदी उससे निपटने के तरीकों ने खड़ी की। हमारी सार्वजनिक चर्चाओं में इस त्रासदी का कोई उल्लेख नहीं होता। लेखक के शब्दों में इस दंश को समझा जा सकता है।

सत्यम श्रीवास्तव लिखते हैं:

लॉकडाउन की लंबी वधि को पार करते हुए, अनलॉक की भी एक लंबी अवधि पूरी करने के बाद, आज सच्चाई ये है कि गाँव लौटे 100 में से 95 लोग शहरों और महानगरों की ओर लौट चुके हैं। उन्हें कोई मलाल नहीं है कि शहरों और महानगरों ने कैसी बेरुखी दिखलाई। जिन गाँवों में कोई नियमित बस सर्विस नहीं है, वहाँ एक से एक लग्ज़री बसें रास्ता बनाते हुए पहुँच रही हैं। ये बसें दिल्ली जाने के लिए गाँवों में खड़ी हैं, जो छोटे-बड़े श्रमिक ठेकेदारों ने पहुँचाई हैं। लोग खुशी-खुशी इन बसों में सवार हो रहे हैं। गाँव के गाँव फिर से खाली हो रहे हैं। कहाँ तो लग रहा था कि देश के नवनिर्माण में विश्वव्यापी आपदा की परिघटना कुछ ठोस पुनरावलोकन करके जाएगी, गाँव की अर्थव्यवस्था को लेकर कोई ठोस राजनीतिक दृष्टि पैदा होगी और रोजगार के अवसर खुलेंगे। उम्मीद थी कि गाँव की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के ऐतिहासिक छल को दुरुस्त किये जाने की कुछ ठोस कोशिशें होंगी। शायद लोग भी इसकी माँग करेंगे, दबाव बनाएँगे, क्षेत्रीय राजनीति का उभार होगा, प्रदेश और देश की राजनीति में व्यापक बदलाव होंगे। वगैरह, वगैरह। मगर ये हो न सका।

ऐसा क्यों नहीं हुआ? यह सवाल लाजमी है और लेखक सत्यम श्रीवास्तव इसके जवाब में लिखते हैं:

इसकी वजह राजनीति या राजनीतिक प्रतिनिधियों की सार्वजनिक जीवन के प्रति उदासीनता या उनकी नितांत अनुपस्थिति ही नहीं है, बल्कि लंबे समय से न्यूनतम ज़िम्मेदारी के प्रति सहज बोध का ह्रास होता जाना भी है जो इस नव-उदारवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य दाय रहा है। उनके अधिकार क्षेत्र से ‘सोचने’ जैसी क्रिया का लोप हो चुका है। उन निर्जन पड़े गाँवों में जहाँ एक भी बस नहीं जाती, वहाँ वे यात्री प्रतीक्षालय तो बनवा सकते हैं; जर्जर होते मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए विधायक या सांसद निधि से कुछ दान तो कर सकते हैं; जाति-आधारित संगठनों के सभा सम्मेलनों में अपनी उपस्थिति तो दर्ज करा सकते हैं; लेकिन अगर आप उनसे यह उम्मीद करें कि वे गाँवों की उन समस्याओं पर कुछ ठोस नीति बनाएं जो इस आपदा में उजागर हुईं और सतह पर आयीं, तो वे आपके सामने ही बेशरम खींसें निपोर सकते हैं। इस बेइंतिहा ढिठाई का अफसोसजनक निष्कर्ष यह है कि जनता का अनुकूलन भी कुछ इस तरह हो चुका है कि उन्हें इन जन प्रतिनिधियों से किसी ऐसे कर्म की उम्मीद भी नहीं रही जो उनकी दशा को सुधार सके।

इस पुस्तक की एक विशेषता यह भी है कि इसमें केवल कोरोना से उपजी पीड़ा अपने विविधि आयाम में ही नहीं है बल्कि यहां ग्रेटा थनबर्ग, अफगानिस्तान का तख्तापलट, बसपा का ब्राह्मण सम्मेलन जिसे बाद में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कहा गया, जैसी देश-विदेश को प्रभावित करने वाली घटनाओं पर भी विस्तार से टिप्पणी मिलेगी। कहने को यह पुस्तक कोरोनो के पांच साल का स्मृतियों के हवाले से हिसाब है लेकिन वास्तव में यह उस समाज का पोस्टमार्टम है जो अपने ही मुद्दों को लेकर असंवेदनशीलता की हद तक बोथरा हो गया है और जो इतना बड़ा स्वहित साधक हो गया है, इंसेटिव और सत्ता के कहे के आगे कोई और सच उसे दिखाई नहीं देता।

कोविड 19 का दंश भोग चुके समाज की कथा-व्यथा को गहराई से जानने के लिए यह पुस्तक पढ़ी जानी चाहिए क्योंकि यह केवल डायरी नहीं है बल्कि यहां दर्ज स्मृतियां विचारोत्तेजक हैं और आपसे भी हिसाब माँगेंगी।

पुस्तक: स्मृतियाँ जब हिसाब माँगेंगी

लेखक: सत्यम श्रीवास्तव

प्रकाशन: अनुज्ञा बुक्स, नई दिल्ली

संस्करण: 2025

कीमत: 250