पंकज शुक्ला, पत्रकार-स्तंभकार

मुहावरे और लोकोक्तियां अनुभव का वे सार हैं जो हमारे जीवन में लाइट हाउस की तरह काम करते हैं। ऐसी ही सुभाषितानि भी होते हैं। जिन्हें बार-बार पढ़ा और याद किया जाना चाहिए ताकि जीवन में ठोकरों से बचा जा सके। इनदिनों ऐसा ही एक नया मुहावरा चल पड़ा है, राजनीति का आडवाणी हो जाना। सबको अपनी समझ से तय करना है कि अपमान का घूंट ज्यादा कड़वा था या सम्मान का यह रत्न अधिक मीठा है।

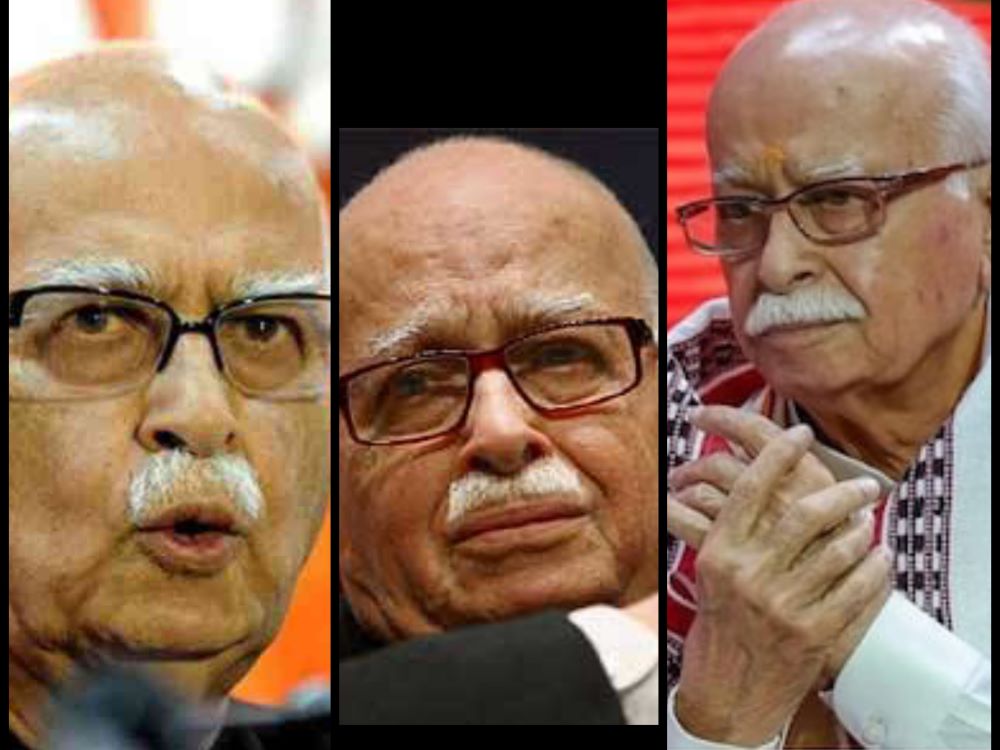

देश में अयोध्या में राम मंदिर की धूम में एक नाम बार-बार कौंध रहा था, लालकृष्ण आडवाणी। आम संस्कार और अनुभव तो यह कहते हैं कि किसी कार्य के पूर्ण होने पर उनके कर्ताधर्ताओं को सम्मान के साथ याद किया जाता है, आमंत्रित किया जाता है। लेकिन, राममंदिर आंदोलन के सूत्रधार रहे बीजेपी के आधरस्तंभों में से एक लालकृष्ण आडवाणी को बुलाना तो ठीक ढंग से याद भी नहीं किया गया। उन्हें आमंत्रण मिला जरूर लेकिन इस सलाह के साथ कि आना मत। समझ से परे था कि यह वास्तव में उनका अपमान है या सम्मान। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। राम लला की प्रतिमाओं की स्थापना के 12 दिन बाद अचानक आडवाणी चर्चा में आ गए। मोदी सरकार ने उन्हें भारत रत्न प्रदान कर दिया। 3 फरवरी को जब यह खबर आई तो बीते 23 सालों के राजनीति सफर को देखते हुए एक ही मुहावरा याद आया… राजनीति का आडवाणी हो जाना।

शनिवार 3 फरवरी 2024 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालकृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने का एलान किया तो मुझे 22 जनवरी 2024 और उससे भी पहले 10 जून 2013 याद आ गए। 22 जनवरी 2024 का प्रसंग तो ताजा है, उसका उल्लेख ऊपर कर भी चुका हूं। पहले बात जून 2013 की करता हूं। इन तारीखों में हमने बीजेपी के ताकतवर नेता लालकृष्ण आडवाणी का कातर और असहाय रूप देखा है। वे आडवाणी जिनकी ताकत का अंदाज इसबात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने 1995 को मुंबई में आयोजित रैली में अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया था। यह घोषणा उन्होंने पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सलाह लिए बगैर की थी। इस बात से समझा जा सकता था कि एक समय आडवाणी ही बीजेपी का पर्याय हुआ करते थे।

फिर 2013 आया जब जून की एक दोपहर गोवा में आयोजित बैठक में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। इस निर्णय में आडवाणी की सहमति नहीं थी। जो नेता आडवाणी के संरक्षण में आगे बढ़े थे वे आडवाणी का साथ छोड़ गए। तभी खबर आई कि आडवाणी ने सभी पदो से इस्तीफा दे दिया है। यह बताया गया कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नरेंद्र मोदी को चुनाव समिति का अध्यक्ष बनाए जाने से कथित रूप से नाराज लालकृष्ण आडवाणी ने इस्तीफा दिया। उस वक्त वे राष्ट्रीय कार्यकारिणी, संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति के सदस्य थे। सबसे पहलेद पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने यह इस्तीफा नामंजूर किया फिर आडवाणी को मनाने की कवायद की गई। तब आडवाणी ने पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह को भेजे इस्तीफे में लिखा था, ‘मुझे ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी अब वही आदर्शवादी पार्टी रह गई है, जिसका निर्माण डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, नानाजी देशमुख और अटल बिहारी वाजपेयीजी ने किया था, जिनकी एकमात्र चिंता देश और उसकी जनता थी। वर्तमान में हमारे अधिकांश नेता अपने निजी एजेंडे को लेकर ही चिंतित हैं। इसलिए मैनें पार्टी के सभी पदों, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, संसदीय समिति और चुनाव समिति से इस्तीफा देने का निर्णय लिया है।’

सभी नेताओं की समझाइश पर आडवाणी माने जरूर लेकिन उस प्रसंग ने कई सबक दिए। तब मैंने लिखा था कि लालकृष्ण आडवाणी की नाराजगी और उसके बाद उन्हें मनाने की कवायद ने कई निष्कर्षों को पुनर्स्थापित किया है। भारतीय संस्कृति और आश्रम व्यवस्था की आलोचना के तमाम कारण हो सकते हैं लेकिन बीजेपी के ताजा प्रसंग में आश्रम व्यवस्था एकदम सही जान पड़ती है। यह सिद्धांत कि जहां आपकी जरूरत न हो वहां टिके रहना आपके सम्मान को कम करता है, जीवन में बार-बार अपनी सार्थकता सिद्ध करता रहा है और इस बार भी इसने अपने सही होने को प्रमाणित किया है। आडवाणी जैसे कुशल नेता से यह आकलन करने में चूक हो गई कि बीजेपी को उनकी जरूरत नहीं है और इससे पहले कि पार्टी उन्हें नकारे, वे खुद अपने लिए नई जिम्मेदारी चुन लें। लेकिन ऐसा हो न सका और जो घटा वह इस मायने में बेहद कष्टकारी है कि पार्टी को अपने जीवन रक्त से सिंचने वाले नेता कि ऐसी विदाई हुई। लेकिन सत्ता संघर्ष निर्मम होता है। बीजेपी की मजबूरी यह है कि वह केवल आडवाणी के साथ नहीं रह सकती। उसे कांग्रेस से लोहा लेना है और ऐसे नेतृत्व की तलाश में थी जो मिशन 2014 को पूरा कर सके। आडवाणी का भरपूर अवसर मिले लेकिन उनके नेतृत्व में 1999 के बाद कोई चमत्कार हो न सका। यहां तक कि आडवाणी की अंतिम रथयात्रा भी कोई कमाल नहीं दिखा पाई थी। लेकिन जैसा हर बार होता आया है सत्ता छोड़ना या सत्ता की आस छोड़ना हर इंसान के लिए मुश्किल होता है, शायद आडवाणी के साथ भी वैसा ही हुआ। बहुत कम नेतृत्वकर्ता होते हैं जो अपनी दूसरी पीढ़ी को अपने से ज्यादा कुशल पा कर सत्ता सूत्र उसके हाथ में सौंप देते हैं।

इस शताब्दी के शुरुआती लगभग आठ वर्षो में आडवाणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ एक हारी हुई बाजी में उलझे हुए थे। 2005 में आडवाणी की पाकिस्तान यात्रा के बाद से ही संघ ने यह साफ जता दिया था कि आडवाणी उन्हें मंजूर नहीं हैं। 2009 में आडवाणी के नेतृत्व में बीजेपी की चुनावी पराजय ने साफ कर दिया था कि अब पार्टी को किसी नए नेतृत्व की तलाश है। संभवत: आडवाणी यह बात समझना नहीं चाहते थे। क्या यह कहना गलत होगा कि आडवाणी बदले हुए समय और इस बदले समय में पार्टी की मांग को समझ नहीं पाए? दरअसल, चूक यही हुई है। आडवाणी और बीजेपी का सत्ता पाने का सपना तो एक था लेकिन उसकी राह दोनों के लिए अलग थी। आडवाणी खुद के नेतृत्व में आगे बढ़ने का मोह पाले थे जबकि पार्टी उनका विकल्प खोज रही थी। अमूमन हर संस्था या परिवार में यही होता है। नई पीढ़ी तूफानी घोड़े पर सवार हो कर आती है और अपने पूर्ववर्तियों को उनके सिद्धांतों और नियमों के साथ निर्ममता से बाहर कर देती है। नई पीढ़ी संचालन के सारे सूत्र, सारे सिद्धांत अपने दृष्टिकोण से तय करती है और पुरानी पीढ़ी और उनके समर्थक हाशिए पर ठिठके सब कुछ बदलता और अपना बनाया परिवर्तित होते देखते रहते हैं।

जून 2023 से अब आडवाणी अलग-थलग ही रहे। फिर यकायक पीएम मोदी ने व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा कर दी। एक बार फिर आडवाणी राजनीति के फ्रेम में आए लेकिन राजनीति की सुविधा के अनुसार। राजनीति में आडवाणी होने जैसी स्थिति में यह सवाल हमेशा खड़ा होता है क्या उस व्यक्ति का उस संस्था पर कोई हक नहीं जिसे उसने खून-पसीने से खड़ा किया है? असल में व्यक्ति सपने देखता है और अपने सपने को पूरा करने के लिए समानधर्मा लोगों को एकजूट करता चलता है। इस तरह संस्थाएं खड़ी होती है। धीरे-धीरे संस्थाएं विराट होती जाती हैं और व्यक्ति बौने। एक समय आता है जब व्यक्ति उस संस्था के लिए अहम् नहीं रह जाता। उसके होने या न होने के मायने नहीं रह जाते। व्यक्ति का हासिल यही है कि उसने जो सपना देखा था वह पूरा हुआ। पेड़ कोई और लगता है और फल कोई और खाता है। माली का सुख तो पेड़ लगाने और उसने घना-विस्तारित होता देखने में हैं। लेकिन माली ही अगर अपने बोये पेड़ के फल खाने का ख्वाब देखे तो संघर्ष होना लाजमी है। हमारा इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। जिसने समय को नहीं पढ़ा, वह खारिज कर दिया गया है। दुखद यह है कि यह घटना बेहद निर्मम होती है और जश्न के स्वर में कोने में बिसूरने वालों की कराह सुनाई नहीं देती।