- टॉक थ्रू

किताबों की दुनिया कितनी निराली है न? जितने ख्याल, जितने भाव, जितनी अभिव्यक्ति, जितनी खामोशी, उतनी ही किताबें। किताबों को लिखने और पढ़ने की दुनिया जितनी अलबेली है, उतनी ही तकनीकी, उबाऊ और बोझिल है किताब के प्रकाशन की प्रक्रिया। लिखे जाने के बाद, पाठक के हाथों में पहुंचने तक किताब की शक्ल पाने वाली रचना कई चरणों से गुजरती है। प्रकाशन का चयन, कंपोजिंग, पेज सेटिंग, प्रूफ रीडिंग, भूमिका, कवर डिजाइन जैसे तमाम चरण पूरे कर जब पुस्तक हाथ में आती है तो उसे पाठकों तक पहुंचाने का डाक खर्च और मार्केटिंग का कौशल किसी भी लेखक के लिए दुनिया का सबसे दुरूह कार्य होता है। असंभव सा। इसी असंभव से कार्य को करने की चाह या कहिए असहायता में लेखक एक प्रकाशन जंजाल में उलझ जाता है।

किताबों के छापने का कारोबार कितना बड़ा है, इसका अंदाजा तभी हो सकता है जब आंकड़ों को जाना जाए। तो जानिए कि अनुमान है कि दुनिया में हर साल लगभग 40 लाख नई किताबें प्रकाशित होती हैं। अकेला भारत सालाना लगभग 90 हजार किताबें प्रकाशित करता है। इतने प्रकाशन के बाद वह दुनिया के शीर्ष 10 देशों में शामिल है।

किताब की बिक्री में उसकी कीमत का बड़ा योगदान होता है। कई बार तो कंटेंट पर भी कीमत भारी पड़ जाती है। वैसे, सर्च इंजन बताता है कि दुनिया की सबसे महंगी किताब लियोनार्डो दा विंची की ‘द कोडेक्स लीसेस्टर’ (The Codex Leicester) है। यह एक वैज्ञानिक जर्नल है जिसमें दा विंची के हस्तलिखित नोट्स और चित्र हैं। इसे बिल गेट्स ने 1994 में 30.8 मिलियन (लगभग 200 करोड़ रुपये से ज़्यादा) में खरीदा था। हाल ही में पटना बुक फेयर में रत्नेश्वर की किताब ‘मैं-रत्नेश्वर’ की कीमत 15 करोड़ रुपये बताई गई।

मतलब कारोबार तो बड़ा है। किताब के सपने को पूरा करने के बाजार में हजार जतन भी है। जैसे, कभी अचानक आपको सोशल मीडिया पर एक वाक्य चमकता दिखाई दे सकता है, ‘आप लिखिए, किताब हम छापेंगे…’। इस एक वाक्य को पढ़ कर जाने कितने अधूरे सुप्त सपने करवट बदल कर चैतन्य हो उठते है। और फिर शुरू होता है किताब छापने का एक खेल (धंधा) जिसे सेल्फ-पब्लिशिंग कहते हैं। सेल्फ-पब्लिशिंग की खूबी ये है कि हम कारोबारी साइट पर लगभग कुछ भी प्रकाशित कर सकते हैं। लेकिन यह विज्ञापन इतना आसान नहीं है जितना चमकीला विज्ञापन बताता है। एडिटिंग/फ़ॉर्मेटिंग, कवर डिजाइन और मार्केटिंग। सारे पहलू किताब लिख लेने से ज्यादा पेंचिदा।

फिर जरा, संवेदनशील मन का रचनाकार हुआ तो इस बोझिल प्रक्रिया से ज्यादा पेड़ों के कटने यानी कागज की बर्बादी की करते हुए किताब न छापने का मन ही बना लेता है। उसे कार्बन उत्सर्जन इतना परेशान करता है कि लगता है कागद क्यों कारे किए जाएं? बेहतर नहीं कि इंटरनेट का उपयोग कर रचनाएं बड़े वर्ग तक पहुंचाई जाए और यहां मिलने वाले लाइक्स, कमेंट से खुश हो कर रहा जाए। यूं भी डिजिटल स्वरूप में किताब का होना किताबों के रखरखाव और भंडारण की दिक्कतों को दूर करता है।

ऐसे समय में जब किताबें खूब-खूब लिखी जा रही हैं, ऐसे समय में जब एक लेखक की साल में आधा दर्जन किताबें भी प्रकाशित हो रही हैं, ऐसे समय में जब कितने पाठक पढ़ेंगे यह चिंता किए बगैर हर तरह की किताबें छापी जा रही हैं, ऐसे समय में जब किताब छापने के लिए लेखक पूरा पैसा लगाने को तैयार हैं, कई लोग हैं जो इस दोराहे पर खड़े हैं कि अपनी किताब छापें या नहीं? असमंजस भी बड़ा है, कौन पढ़ेगा, कौन छापेगा, कैसे छपेगी किताब। इससे भी बड़ा असमंजस कि किताबों की भीड़ को क्यों बढ़ाया जाए? क्यों न कागज बचाया जाए। यह असमंजस नया नहीं है।

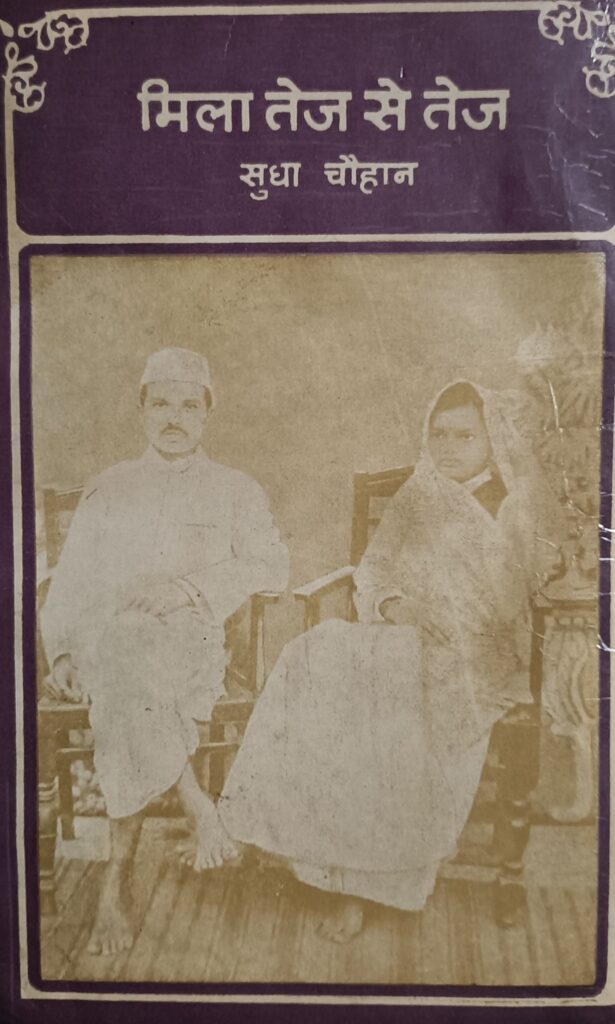

साहित्यप्रेमी गंगाशरण सिंह बताते हैं कि आज की युवा पीढ़ी को शायद ही यह बात मालूम हो कि प्रेमचंद के छोटे पुत्र- यशस्वी लेखक, बेहद गुणी अनुवादक और प्रेमचंद की अमर जीवनी ‘कलम का सिपाही’ के रचनाकार अमृत राय की पत्नी सुधा चौहान की मां प्रतिष्ठित कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान थीं।

सुधा चौहान ने माता-पिता की जीवन यात्रा को पुस्तक ‘मिला तेज से तेज’ में प्रस्तुत करने का स्तुत्य प्रयास किया है। यह अप्राप्य किताब लंबे इंतज़ार के बाद सहसा हाथ लगी। सुधा जी की लेखकीय भूमिका पढ़ते हुए पाया कि समर्थ भाषा और सक्षम लेखन के बावजूद उन्हें अपनी लेखन क्षमता के बारे में कितना सहज संकोच था! इन बीते बरसों में कितना कुछ बदल गया! हम कितने जल्दबाज़ और अपने बारे में ग़लतफ़हमी के शिकार होते गए, इसका आभास यह लेखकीय प्रस्तावना पढ़ते हुए हुआ।

उसी प्रस्तावना का संपादित अंश:

आपके हाथों में अपनी यह पुस्तक देते हुए मेरे मन में हर्ष भी है और थोड़ा संकोच भी। हर्ष इसका है कि एक काम जो वर्षों पहले हाथ में लिया था वह, जैसा भी बन पड़ा हो, पूरा हो गया- और संकोच ऐसे बड़े काम में हाथ डालने की अपनी अर्हता को लेकर। उसी के संबंध में दो शब्द कहने के लिए आपकी अनुज्ञा चाहती हूँ।

वर्षों पुरानी बात है, जब अमृत ने पहली बार मुझसे मां-काका की जीवनी लिखने के लिए कहा था। मैंने उनकी बात सुन ली पर इसके लिए अपने को तैयार न कर सकी। एक तो इसलिए कि मुझे बराबर अपनी अक्षमता का बोध था, इस अर्थ में कि मैं कोई लेखिका नहीं हूँ- और दूसरे अपने संबंधगत संकोच के कारण।

लेकिन अमृत ने भी अपनी टेक नहीं छोड़ी। उनका कहना था कि इस बात को दूसरे ढंग से भी देखा जा सकता है। काम यदि अच्छा है, करने योग्य है तो सभी के करने योग्य है, सभी का उस पर समान अधिकार है, अपने संबंध की निकटता के कारण क्यों कोई अपने इस अधिकार से वंचित किया जाए; यह स्वस्थ दृष्टि नहीं है। व्यक्ति इस ओर से सावधान हो तो अपेक्षित निस्संगता भी पाई जा सकती है।

मैं सुनती रही परंतु मेरे मन की बाधा दूर नहीं हुई। एक तो मुझे विश्वास ही नहीं होता था कि जिन उदात्त चरित्रों के बारे में मैं लिखूंगी, उनके साथ अंशमात्र भी न्याय कर पाऊँगी; दूसरे माँ-काका मेरे इतने अपने हैं कि मुझे डर था कहीं अपनी भावनाओं में बहकर मैं उनके प्रति अतिरंजना न कर जाऊँ। फलतः बात वहीं की वहीं पड़ी रही। अमृत के निरंतर आग्रह के बाद भी मैं लिखना टालती रही। फिर दो ऐसी घटनाएँ हुईं जिनका मेरे मन पर इतना गहरा आघात लगा कि मेरे मन की अब तक की सब बाधाएँ दूर हो गईं और मैंने निश्चय किया कि अपनी सारी अक्षमता के बाद भी मुझे यह काम करना चाहिए।

अंत में मुझे अपने पाठकों से क्षमा माँगनी है- लेखन की प्रतिभा न रहते हुए भी जो मैंने यह अनधिकार चेष्टा की। तथापि मैंने यदि यह दुःसाहस किया है तो इसी विश्वास से कि पारस का स्पर्श पाकर लोहा भी सोना हो जाता है।

लीक छोड़कर अपने समय से आगे चलनेवाले अपने बहादुर माँ-काका के संघर्ष भरे जीवन की जिसमें सार्थक कर्ग में निरन्तर लगे रहने का संतोष, भरे-पूरे गृहस्थ जीवन का सुख और अपनी धरती के सीधे संपर्क की ऊष्मा, सभी कुछ है और जिसमें परिवार, समाज और देश कुछ इस तरह एक दूसरे में गुंथे हुए हैं कि उन्हें अलग-अलग देख पाना भी मुश्किल है- यदि थोड़ी-सी भी झलक पाठक को उनकी इस जीवन-कथा से मिल सकी तो मैं समभृंगी कि मैंने अपने प्राप्य से कहीं अधिक पा लिया।