- पूजा सिंह

स्वतंत्र पत्रकार

जयंती पर विशेष: ये हमारा कवि है, हमारे कुनबे का कवि

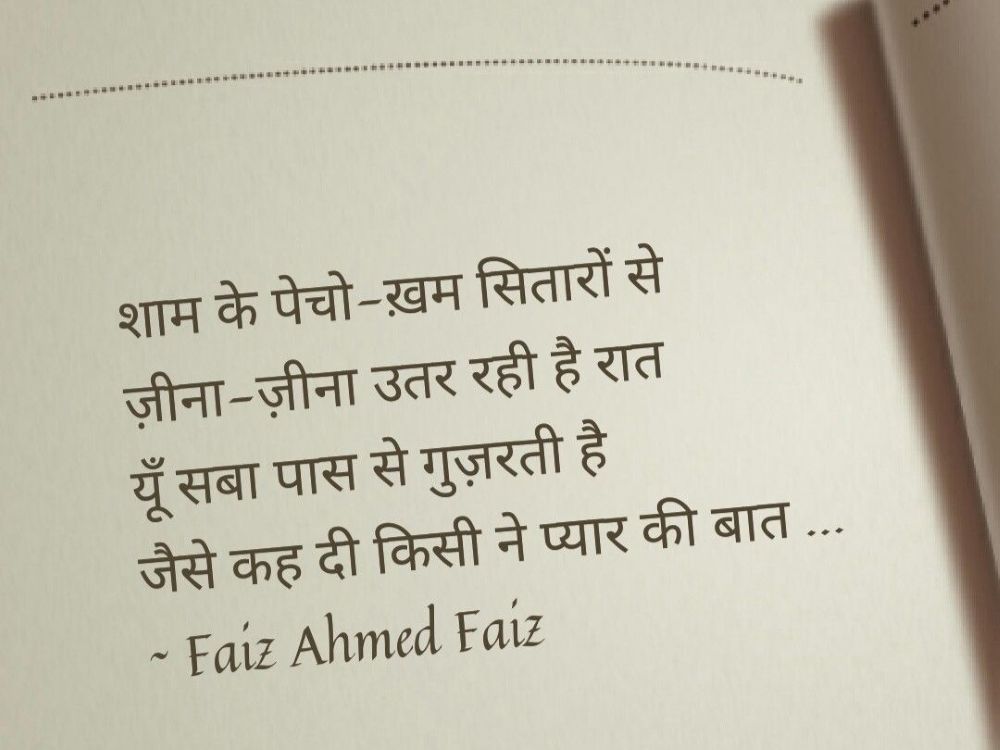

आज फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की सालगिरह है। 13 फरवरी 1911 को सियालकोट, पंजाब (अब पाकिस्तान में) में जन्मे फै़ज़ से मेरा पहला परिचय कॉलेज के दिनों में उनके लिखे के मार्फत हुआ था और उसके बाद तो यह परिचय गहराता ही गया। इतना कि अब हम गर्व से कह सकते हैं, बल्कि कहते हैं कि ‘‘ये हमारा कवि है, हमारे कुनबे का कवि है।’’

फै़ज़ जिस परिवार में पले बढ़े वह एक संपन्न और अदबी पहचान रखने वाला परिवार था। उनके पिता के अल्लामा इक़बाल सहित कई तत्कालीन लेखकों के साथ गहरे ताल्लुकात थे। लाहौर से अरबी और अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा लेने वाले फै़ज़ के लेखक बनने की बुनियाद वहीं पड़ी। उन्होंने आधुनिक उर्दू को अपनाया और अपनी ग़ज़लों, नज्मों और तमाम अन्य लेखन में अपने वक्त के सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को बहुत कारगर ढंग से उठाया।

1935 में फ़ैज़ ने मोहम्मडन एंग्लो-ओरिएंटल कॉलेज में लेक्चरर के रूप में काम करना शुरू किया था। वहां वे उप‑प्राचार्य महमूदुज़्ज़फ़र और उनकी पत्नी राशिद जहां से मिले। यह जोड़ा कट्टर मार्क्सवादी था और उनकी सोहबत में फ़ैज़ के भीतर का लेखक मजलूमों की आवाज बनने के लिए प्रेरित हुआ। बाद में उन्होंने वाम रुझान वाले अंग्रेजी अखबार पाकिस्तान टाइम्स के संपादक के रूप में भी काम किया। उनका पहला संग्रह ‘नक़्श ए फरयादी’, 1941 में प्रकाशित हुआ था। गौरतलब है कि उन्होंने इस संग्रह का शीर्षक गालिब की एक रचना से लिया था- ‘नक़्श फरियादी है किसकी शोख़ी ए तहरीर।‘ इस संग्रह में ‘कुत्ते’ जैसी तीखी राजनीतिक नज़्म भी थी और ‘बोल’ जैसे क्रांतिकारी नारे भी इसका हिस्सा थे।

1952 में ‘दस्त ए सबा’ के प्रकाशन ने उन्हें एक खास किस्म की शोहरत बख्शी। इस संग्रह की रचनाएं उन्होंने उस समय लिखी थीं जब पाकिस्तान की सरकार ने उन्हें जेल में बंद कर दिया था। 1979 में जिया उल हक द्वारा सैन्य तख्ता पलट के बाद वे आत्मनिर्वासन में बेरुत चले गए थे और 1982 में वापस पाकिस्तान लौटे जहां 1984 में उनका निधन हो गया। फै़ज़ को 1963 में नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था और वह लेनिन शांति पुरस्कार पाने वाले एशिया के पहले कवि बने।

फ़ैज़ जिस दौर में रच रहे थे यह वही समय था जब दुनिया फासीवाद, नाजीवाद और पूंजीवाद की तिहरी मार झेल रही थी। वह इस बात को महसूस कर पा रहे थे कि कैसे ये आम लोगों के हक़-हुकू़क़ छीन रहे हैं। इन तमाम परिदृश्यों ने उनकी पहले से सचेत सामाजिक नागरिक समझ को समाज के वंचित और मजलूम तबकों के साथ और अधिक गहराई से जोड़ दिया।

फै़ज़ के मिजाज में प्रेम बहुत गहराई तक बसा हुआ था लेकिन समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का भी उनको बखूबी अहसास था और जब इन दोनों में द्वंद्व हुआ तो एक ऐसी नज़्म संभव हुई जो आज अपने आप में एक इतिहास बन चुकी है-

मुझसे पहली-सी मुहब्बत मिरे महबूब न मांग

मैंने समझा था कि तू है तो दरख़शां है हयात

तेरा ग़म है तो ग़मे-दहर का झगड़ा क्या है

तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात

तेरी आखों के सिवा दुनिया में रक्खा क्या है

तू जो मिल जाये तो तकदीर नगूं हो जाये

यूं न था, मैनें फ़कत चाहा था यूं हो जाये

और भी दुख हैं ज़माने में मुहब्बत के सिवा

राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा

अनगिनत सदियों के तारीक बहीमाना तिलिसम

रेशमो-अतलसो-किमख्वाब में बुनवाए हुए

जा-ब-जा बिकते हुए कूचा-ओ-बाज़ार में जिस्म

ख़ाक में लिबड़े हुए, ख़ून में नहलाये हुए

जिस्म निकले हुए अमराज़ के तन्नूरों से

पीप बहती हुयी गलते हुए नासूरों से

लौट जाती है उधर को भी नज़र क्या कीजे

अब भी दिलकश है तिरा हुस्न मगर क्या कीजे

और भी दुख हैं ज़माने में मुहब्बत के सिवा

राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा

मुझसे पहली-सी मुहब्बत मिरे महबूब न मांग।

इसी तरह फ़ैज़ की लिखी बोल कविता तरक्कीपसंद अवाम का तराना बन गई:

बोल कि लब आज़ाद हैं तेरे

बोल ज़बाँ अब तक तेरी है

तेरा सुतवाँ जिस्म है तेरा

बोल कि जाँ अब तक् तेरी है

देख के आहंगर की दुकाँ में

तुंद हैं शोले सुर्ख़ है आहन

खुलने लगे क़ुफ़्फ़लों के दहाने

फैला हर एक ज़ंजीर का दामन

बोल ये थोड़ा वक़्त बहोत है

जिस्म-ओ-ज़बाँ की मौत से पहले

बोल कि सच ज़िंदा है अब तक

बोल जो कुछ कहने है कह ले

फै़ज़ की एक और कविता ‘हम देखेंगे’ जब तब विवादों में आती रहती है। पहले पढ़ते हैं कविता:

हम देखेंगे

लाज़िम है कि हम भी देखेंगे

वो दिन कि जिसका वादा है

जो लोह-ए-अज़ल (विधि के विधान) में लिखा है

जब ज़ुल्म-ओ-सितम के कोह-ए-गरां (घने पहाड़)

रुई की तरह उड़ जाएँगे

हम महकूमों (रियाया या शासित) के पाँव तले

ये धरती धड़-धड़ धड़केगी

और अहल-ए-हकम (सताधीश) के सर ऊपर

जब बिजली कड़-कड़ कड़केगी

जब अर्ज-ए-ख़ुदा के काबे से

सब बुत (सत्ताधारियों के प्रतीक पुतले) उठवाए जाएँगे

हम अहल-ए-सफ़ा (साफ़ सुथरे लोग) मरदूद-ए-हरम (धर्मस्थल में प्रवेश से वंचित लोग)

मसनद पे बिठाए जाएँगे

सब ताज उछाले जाएँगे

सब तख़्त गिराए जाएँगे

बस नाम रहेगा अल्लाह का

जो ग़ायब भी है हाज़िर भी

जो मंज़र (दृश्य) भी है नाज़िर (देखने वाला) भी

उट्ठेगा अन-अल-हक़ (मैं ही सत्य हूँ या अहम् ब्रह्मास्मि) का नारा

जो मैं भी हूँ और तुम भी हो

और राज़ करेगी खुल्क-ए-ख़ुदा (आम जनता)

जो मैं भी हूँ और तुम भी हो।

विवादप्रिय आलोचक कहते हैं कि फ़ैज़ ने इस कविता में मूर्तिभंजन की बात की है। जबकि हक़ीकत यह है कि यह नज़्म साल 1979 में लिखी गई थी। यह वो दौर था जब जनरल जिया का कट्टर इस्लामी सैन्य शासन पाकिस्तान पर छाया हुआ था। फ़ैज़ ने जनता के साथ जुड़ाव के लिए इस कविता में धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल करके तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई थी और यही वजह थी कि इस कविता को बेशुमार लोकप्रियता हासिल हुई।

इस नज़्म से जुड़ा एक और यादगार किस्सा गायिका इक़बाल बानो का है। उन्होंने लाहौर कज्जाफी स्टेडियम में 50,000 लोगों के सामने इसे गाकर जनरल जिया की तत्कालीन तानाशाह सरकार से सीधा टकराव मोल लिया था। फ़ैज़ के पोते अली मदीह हाशमी भी उनके प्रदर्शन में मौजूद थे। हाशमी ने लिखते हैं, “दरवाजे खुलते ही लोग अंदर आने लगे और देखते ही देखते हॉल में एक इंच भी जगह नहीं बची। लोग सीढ़ियों पर, फर्श पर, जहां भी जगह मिली, बैठ गए। इक़बाल बानो मंच पर आईं और ज़ोरदार तालियों के बीच गाना शुरू किया। उन्होंने फ़ैज़ की कई कविताएं गाईं, लेकिन सबसे ज़ोरदार तालियां ‘हम देखेंगे ‘ के लिए बजीं। उन्होंने अपना कार्यक्रम समाप्त किया, लेकिन श्रोता उन्हें जाने नहीं देना चाहते थे और ‘हम देखेंगे’ का एक और गीत गाने की गुहार लगा रहे थे। अलहमरा में एक तकनीशियन ने चुपके से उस गीत को रिकॉर्ड कर लिया और यही रिकॉर्डिंग आज भी मौजूद है। हॉल में बैठे हम लोगों के लिए यह एक अद्भुत अनुभव था।”

हाशमी आगे लिखते हैं, “यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जिया के सैन्य तानाशाही शासन के दौरान ऐसे समारोहों पर सख्त प्रतिबंध था। उसी रात, अधिकारियों ने आयोजकों और कई प्रतिभागियों के घरों पर छापा मारा। इक़बाल बानो पर टेलीविजन या सार्वजनिक रूप से गाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया।

बहरहाल, इससे यह अंदाजा कतई नहीं लगाया जाना चाहिए कि फ़ैज़ केवल एक अदबी शख्सियत के मालिक थे। वह इसके साथ-साथ उतने ही सक्रिय राजनीतिक (मार्क्सवादी) कार्यकर्ता और सांस्कृतिक दूत भी थे। फ़ैज़ की की विरासत को जिंदा रखने के लिए केवल उनके गीत गुनगुनाना ही पर्याप्त नहीं है। हमें उन मूल्यों को भी अपनाना होगा जिनके लिए फ़ैज़ उम्र भर लड़ते रहे।

इश्क़ और इंक़लाब के इस शायर को उन्हीं की एक नज़्म के साथ हमारी श्रद्धांजलि

वो लोग बोहत खुश-किस्मत थे

जो इश्क़ को काम समझते थे

या काम से आशिकी करते थे

हम जीते जी मसरूफ रहे

कुछ इश्क़ किया, कुछ काम किया

काम इश्क के आड़े आता रहा

और इश्क से काम उलझता रहा

फिर आखिर तंग आ कर हमने

दोनों को अधूरा छोड़ दिया।