पत्रकार पंकज शुक्ला से अनौपचारिक संवाद में खुली विचार की पंखुड़ियां

अजय सोडानी

‘दर्रा दर्रा हिमालय’, ‘दरकते हिमालय पर दरबदर’ और ‘सार्थवाह हिमालय’ जैसी यात्राओं का साक्षी यात्री जोड़ा अजय सोडानी और अपर्णा सोडानी जी जब एक बार फिर हिमालय पर गया तो हमारे हाथ में आई ‘एक था जाँस्कर’। एक सवाल अगर उत्सुकता जगाए कि ‘क्या आपने सोना खोदनेवाले चींटों के बारे में सुना है?’ तो जवाब के लिए ‘एक था जाँस्कर’ पढ़नी पड़ेगी।किताब का परिचय बताता है कि यह यात्रा-स्मृति जाँस्कर की हैं, जहां रेत के नीचे से सोना खोदने वाले चींटों से जुड़ी कथाएं सैलानियों को आकर्षित करती रही हैं। अन्यथा तो लद्दाख के इस हिस्से न हमलावर पहुंचे, न भारत आए विदेशी यात्री ही।

लेकिन यह यात्रा वृत्तांत इतना रूमानी नहीं है जितना मेरी इन शुरुआती पंक्तियों से जाहिर हो रहा है। यह प्रकृति के प्रति क्रूर से क्रूरतर होते जा रहे मानव का सच भी है। उत्सव में डूबा इंसान गुरूर से भरा हुआ है और प्रकृति के प्रति उतना ही निर्मम भी। ऐसे हिंसक समय में यह किताब प्रकृति से रागात्मकता को उजागर करती है, हिमालय के मोह को, उसके सम्मोहन को और उनकी पीड़ा को देख भर आई आंखों से रूबरू करवाती हैं। जो आंखें हिमालय को देख अचंभित, चकित और हतप्रभ होती है, वे ही इसकी कोमलता को पहुंचाई जा रही चोट पर रह-रह कर भर आती हैं।

जाँस्कर की इस यात्रा के दौरान अजय सोडानी इहलोक छोड़ गए एक साथी कमल की बात याद करते हैं:

‘जब आप हिमालय आएं तो मंजिल पाने का चक्कर पीछे छोड़कर आएं। कि इधर आएं तो इसी में डूब जाएं। बात करें फूलों से। सुने परिंदों को। बैठें यहां के लोगों के बीच। कि हिमालय ही आपकी मंजिल ठहरी। इसे पड़ावों में मत बांटें। पड़ाव आपको दौड़ाते हैं। बौराते हैं, उलझाते हैं। लोग इनके चाले में पड़ हिमालय को ही चूक जाते हैं।’

ऐसी ही हिदायतों को गुनते हुए अजय सोडानी और अपर्णा सोडानी हिमालय पर एक-एक कदम रखते हैं। हर क़दम पर ख्वाहिश पूरा होने का संतोष, फूलों के साथ का अहसास, प्रकृति के सामीप्य का सुख, बाशिंदों के जज्बात से जुड़ाव। हिमालय का सबकुछ, हिमालय जैसा; आकर्षक, अटल, अनूठा, अछूता।’

ऐसी हर यात्रा केवल एक यात्रा नहीं होती, उसके भीतर, उसके साथ दस-बीस यात्राएं होती हैं। वक्त के साथ यात्राएं खिलती हैं। जैसे 2013 में की गई जाँस्कर की यात्रा अब ‘एक था जाँस्कर’ जैसी किताब की शक्ल में सामने है। लेकिन किताब में ढलने के पहले यह यात्रा डायरी, कैमरे, स्मृतियों में दर्ज हो कर, फोटो में संवर कर, शब्दों में निखर कर कई-कई बार यात्री अजय सोडानी जी की नजरों के सामने से गुजरी है। ‘एक था जाँस्कर’ के बहाने इन यात्राओं को जानने की इच्छा हुई और एक शाम मैंने फोन लगा ही दिया। पाठक की ओर से धन्यवाद देने के भाव से किया गया फोन कॉल एक आत्मीय लेकिन गहन बातचीत में बदलने लगा तो अनुमति लेकर चर्चा रिकॉर्ड कर ली गई। आप भी इस अनौपचारिक बातचीत का आनंद लीजिए। इसके जरिए ‘एक था जाँस्कर’ नई शक्ल में मिलेगी, अपने यात्रियों के साथ, अपने लेखक के साथ, उनके साथ जिनके कदमों में जाँस्कर की स्वर्ण रज कण चिपके हैं… आप भी इस संवाद की तहों से गुजरिए ऐसे जैसे आसिम वास्ती कह गए हैं- वो भी तो कभी देख जो मंज़र में नहीं है…

अजय सोडानी जी ने तो पूरा वृत्तांत इतनी खूबसूरती, इतनी तल्लीनता से लिखा है कि पाठक भी सहयात्री बन उसी लम्हे में जीने लगता है। मेरे साथ भी यही हुआ। किताब पढ़ते-पढ़ते सहसा महसूस हुआ कि ‘एक था जाँस्कर’ की रचना प्रक्रिया जाननी चाहिए। वह भी कम रोचक न होगी। शुरुआती दुआ सलाम के बाद यही सवाल उछाल दिया गया।

अजय सोडानी जी एक पल ठहरे और बोले-

यात्रा के दौरान पग-पग पर लगता है कि वहीं रुक जाएं या ठहर जाए कहीं। यही सब साथ-संग घर भी आ जाता है। यात्रा स्मृति में दर्ज रहती है। ऐसा नहीं है कि आप भूल जाते हो, लेकिन कुछ दिनों बाद कुछ चीजें गौण लगने लगती हैं। इसलिए मैं यात्रा के जो छोटे-छोटे नोट्स या किर्चें हैं, उन्हें तुरंत छोटी जेबी डायरी में नोट कर लेता हूं। यात्रा के दौरान एक जेबी डायरी (पॉकेट डायरी) और एक मुकम्मल डायरी होती है। उनमें वो सब लिख लेता हूं जो जरूरी होता है। जब किसी ने कुछ बोला, जिस लहजे में बोला उसे मैं लिख लेता हूं क्योंकि बात भले ही याद रह जाए मगर लहजा तो भूल जाऊंगा। हमारी बोली की जो चीजें नहीं होती हैं, उन्हें तो लिख लेना पड़ता है। जगहों के नाम तो लिखने ही पड़ते हैं। कुछ लहजे या ऐसी चीजें जो याद रखने योग्य हैं, लगता है कि जो अंदर तक हिला गईं, ऐसी चीजें लिख देता हूं। जिनके बारे में लगता है कि विस्मरण न हो जाएं, उन्हें मैं दर्ज करता हूं। इस तरह यात्रा के मार्ग को दर्ज कर लेता हूं।

जो यात्रा पहली किताब ‘दर्रा-दर्रा हिमालय’ में दर्ज हुई उसकी तो चार-पांच यात्रा डायरियां थीं। उस समय रिकॉर्ड करने वाली इतनी उन्नत तकनीक नहीं थी। ये 2004-05 की बात है। कैमरा जरूर था, वो भी रील वाला कैमरा था। चार या पांच रील में यानी डेढ़ सौ-दो सौ चित्रों में ही सब समेटना होता था तो उस समय थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ता था। मैं वीडियो तो बनाता ही हूं, इनके अलावा चित्र काफी सारे होते हैं। मन में जो विचार आते हैं, या जो बात हो रही हैं, उनके लिए अब मैं एक छोटा सा रिकॉर्डर रखता हूं। ऑडियो रिकॉर्डर पेन जैसा है। ये तीन चीजें होती हैं साथ में। और दिमाग में उठने वाले सवाल साथ होते हैं।

चिन्मय मिश्र द्वारा की गई किताब ‘एक था जाँस्कर’ की समीक्षा पढ़ें: भारत की प्राचीनतम बसाहट की अनूठी गाथा

जो यात्रा पैदल की या घूम कर की; वो स्मृति में बैठी रहती है या परिष्कृत होती रहती है। वो यात्रा जब तक कि किताब न लिख लें तब तक अंदर ही अंदर चलती रहती है। मैं अपने चित्र खुद ही डेवेलप करता हूं, तब भी यात्रा और स्मृतियां बार-बार सामने आते हैं। जितनी बार फोटो को डेवलप करने डॉर्क रूम में गया या फोटोशॉप का उपयोग किया, उतनी बार यात्रा जेहन में चलती रही।

फिर उससे सवाल उठते है। सवाल उठते हैं, कि भाई ऐसा है तो ऐसा क्यूं है? अगर पर्वतों के शिखर पर ही सभी चीजें बन रहीं हैं, तो ऐसा क्यूं है? हर धर्म में वहीं बन रही है तो ऐसा क्यूं है? किसी भी धर्म का व्यक्ति जब मुश्किलों में हो तो आसमान की तरफ देख ही क्यों सवाल कर रहा है कि ईश्वर ऐसा क्यूं है? हर कोई आसमान की तरफ ही देख कर क्यों अल्लाह, ईश्वर, गॉड कहता है? जवाब आता है कि इसलिए क्योंकि यह तो हमारी आदत है! फिर ये सोचा कि ये आदत मनुष्य मात्र में कैसे आ गई? कहीं ये परिपाटी तो नहीं बन गई जो हमारे भीतर इतनी ढल गई और इतनी मात्र में ढल गई कि इसे हमने सामान्य चीज मान लिया।

इस तरह के सवाल और इनके उत्तरों की खोज दिमाग में होती रहती है। हमारे पुरखे भी इतना लिख-पढ़ कर छोड़ गए हैं कि इन सवालों के भी जवाब मिल ही जाते हैं। खोजने पर इस लिखे-पढ़े में कोई न कोई इशारा तो मिल ही जाता है। इस किताब ‘एक था जाँस्कर’ में मैंने आसमान देखने का एक ज़िक्र कहीं से लाकर जोड़ा। इसी तरह कुछ कहानियां हैं छोटी-छोटी, जैसे कि जाँस्कर में जमीन के नीचे प्रेत रहते हैं। ऐसा क्यों हुआ, ये बात क्यों आई, कैसे आई होगी? जब ये सब सवाल उठते हैं तो दो-तीन-चार साल इनके जवाब ढूंढने में लग जाते हैं। कहीं कुछ होगा, मतलब उस समाज के अंदर कोई तो बात होगी जो ऐसी कहानियां आईं। जहां तक भी संभव हो मैं इस तक पहुंच पाऊं, जहां से भी ये चीज निकल कर आई, उसे निकाल कर ले आऊं। ये दोनों चीजें फिर साथ साथ चलती रहती हैं। पढना-लिखना, बातचीत, खोज-पड़ताल…फिर लिखना… मने किताब लिखने में दो-तीन साल लग जाते हैं। ये तो आप जानते ही हैं, आपने भी लिखा ही है, एक लेख भी लिखते हैं तो कम से कम 10 बार पुनर्पाठ करना पड़ता है।

जो आपका सवाल है कि किताब लिखने की प्रक्रिया कैसे होती है तो ये तीन-चार चीजें हैं। इन तीनों-चारों चीजों को अगर मैं कहूं कि मैं करता हूं तो मुझसे से बड़ा मक्कार और झूठा कोई नहीं है। असल में, वो जगहें, वो बातें, वहां की प्रकृति, कुदरत, कहीं न कहीं से पीछे से धकेलती रहती हैं और वही यह काम करवाती रहती हैं। मतलब आप कह सकते है कि मैं बड़ी अनगढ़ सी बातें कर रहा हूं। वैसे तो मैं नास्तिक हूं लेकिन फिर ऐसे कैसे बोल रहा हूं? होता यह है कि आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही है और अचानक आपने गूगल पर कुछ सर्च किया या किसी किताब की दुकान पर जाकर कोई सफ़ा पलटा तो औचक वही चीज़ सामने आई जिसे आप खोज रहे थे। जिस सवाल का जवाब आप तलाश रहे थे वो ही क्लिक करती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब अपने आप हो रहा है और हम-आप ज़रिया मात्र हो जाते हैं। लिखने के बाद जब सुधि पाठकों के फोन आते हैं तब अपने को एक अहंकार जागता है कि अच्छा! मैंने लिखा है! लिखते समय तक ये बात नहीं आती। ईमानदारी की बात ये है। ये बातें जब आती हैं तो सुख भी होता है और अचरज भी होता है। ये सभी के साथ होता है। मैं कोई अलग नहीं हूं। आपकी बात का बहुत घुमा कर जवाब दिया मैंने!

बात खत्म होते-होते ठहाका गूंज जाता है। इस अंतिम वाक्य पर मैं कहता हूं-

नहीं-नहीं/ बिलकुल सही जवाब दिया सर। मैं तो नोट करता जाता हूँ, अचानक से मुझे लगा कि लिख लेना चाहिए। एक बात और सर। ये बचकाना सा सवाल हो सकता है लेकिन मुझे लगता है कि किताब-दर-किताब भी यात्रा चल रही है आपकी। जैसे आपने अभी कहा कि सुधी पाठकों के फ़ोन आते हैं। इस बार पाठकों की संख्या ज्यादा होगी?

अजय सोडानी जी कुछ विचार करते हुए…

नहीं। इस बार जो फोन या चिट्ठियां आए हैं वे ‘दर्रा- दर्रा हिमालय’ या ‘दरकते हिमालय पर दरबदर’ के लिए आए। यदि ईमानदारी से मैं गिनुं तो कम ही फोन आए इस किताब पर, हालांकि ज्यादा समय नहीं हुआ किताब को आए। एक तो आपका ही कॉल आ गया।

मुझे टोकना मुनासिब लगा। जरा अफसोस के अहसास में कहा-

मैंने तो देरी कर दी, सर। पढ़ तो पहले ही ली लेकिन थोडा संकोच हुआ कि क्या बात की जाए, क्या प्रतिक्रिया दी जाए? मुझे ये किताबें ऐसी लगती हैं कि इन्हें पढ़ कर पाठक इतना अभिभूत हो जाते हैं कि सूझता ही नहीं कि क्या कहें, संकोच के कारण प्रतिक्रिया नहीं दे पाते हैं। लगता है कि बात भी क्या की जाए लेखक से। जैसा लिखा गया है, जैसा महसूस हुआ है वैसी प्रतिक्रिया देने लिए शब्द तो मिलें। मुझे महसूस होता है कि जिस तरह किताब लिखने में ढ़ाई-तीन साल का समय लगता है, उसी तरह ऐसी किताबों को पढ़ने और फिर उपयुक्त प्रतिक्रिया देने में भी समय लगता है। ऐसा तो है नहीं कि इधर किताब मिली और झट से प्रतिक्रिया टांग दी।

अजय सोडानी जी सहमति के स्वर में कहते हैं-

हां, लोग संकोच करते हैं बात करने में। लेकिन अच्छी बात ये है कि लोग पढ़ रहे हैं। ये भी है कि किताब ले ली जाती है लेकिन उसे पढ़ा बाद में जाता है। ‘दर्रा-दर्रा हिमालय’ को आए दस साल हो गए लेकिन उस पर प्रतिक्रियाएं अब तक आ रही हैं। जैसे, आपने बताया कि कोरोना काल में आपने दो-तीन बार पढ़ी है। ऐसे ही कहीं कोई मिल जाता है जो कहता है कि बहुत दिन से रखी थी, अब पढ़ी है। आपने प्रतिक्रिया की बात पूछी तो याद आया कि एक व्यक्ति और हैं जिनका फोन तो नहीं आया लेकिन मैंने उनसे बात की तो उन्होंने ‘एक था जाँस्कर’ की भाषा को लेकर कई सवाल रखे। इस मुद्दे पर आप बोलें क्योंकि आप पत्रकार हैं।

मैंने कहा-

लेखन की भाषा क्या हो यह एक बड़ा सवाल है। भाषा को लेकर बहुत पहले से ही मंथन, विमर्श, बहस और मतभेद कायम है। एक तर्क यह है कि पाठकों की भाषा अपनाई जाए। आम भाषा ही हमारे संप्रेषण को अधिक सशक्त बनाती है। जैसे कुछ लोकप्रिय अखबारों ने किया है कि अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का भरपूर प्रयोग करना। जिसे हम हिंग्लिश कहते हैं। दूसरा विचार यह भी है कि अखबार/पत्रिकाओं को रूचि निर्माण का काम भी करना चाहिए। इनका काम केवल सूचनाएं पहुंचाना नहीं है। ये पाठक को समृद्ध भी करते हैं। जहां तक साहित्य की बात है तो यह तर्क भी है कि भाषा ऐसी होनी चाहिए जो शब्दों को जानने के लिए शब्दकोष खोलने को विवश कर दे। सहज सामान्य भाषा में ही बात कहेंगे तो फिर साहित्य भी साहित्य नहीं रहेगा। व्यक्तिगत रूप से मेरी राय है कि साहित्य की भाषा ऐसी भी हो जो व्यक्ति को शब्दकोष की ओर ले जाए। ‘एक था जाँस्कर’ पढ़ते हुए मुझे बहुत सारे शब्दों का अर्थ देखना पड़ा। जैसे ‘सब्ज़ियत’। आपके इस शब्द को पढ़ कर मैंने सोचा कि सब्ज़ा शब्द तो होता है। सब्ज़ियत शब्द बनाया गया है क्या? मैंने इसे ढूंढा। फिर मालवी भाषा के शब्द ‘नाने नाने पग’ या ‘हेला पाड़ना’ आदि मिलते हैं। मैं मालवा से हूं तो मुझे ये शब्द अपनापन लिए लगे। जिसे समझ नहीं आएगा वो अर्थ ढूंढने का प्रयास करेगा। मेरी नजर में यह साहित्य का ऐसा कार्य है जो एक पगडंडी खींच कर हाई-वे की तरफ ले जाए। ये बात और है कि लोकप्रिय साहित्य में भाषा के इस अंतर को गिरा दिया गया है। मेरी समझ ये कहती है कि जब चारों किताबों में से कोई व्यक्ति कोई एक किताब तब उठाता है जब वह आतंरिक रूप से उसे पढ़ने की तैयारी महसूस करता है। जब सूचना आई कि नई किताब आ गई है तो मैंने तुरंत आर्डर कर दी। किताब घर आ गई तो उसे उलट-पलट कर देख लिया। आश्वस्ति मिली, आ गई किताब। लेकिन उसे एकदम से नहीं पढ़ पाया। वह रखी रही। जब तक उसे पढ़ने के लिए 4 घंटे सतत समय न दे पाऊं तब तक पढ़ना संभव नहीं।

अजय सोडानी जी – हां, ये आपने सही कहा कि किताब पढ़ने की भी अपनी एक तैयारी होती है।

मैंने बात जारी रखी-

जी, क्योंकि मेरे भीतर वह यात्रा दर्ज़ ही नहीं होगी। एक मुश्किल यह भी है कि बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो बोलने में ही नहीं पढ़ने में भी समस्या आती है। जिनको समझना पड़ेगा कि अच्छा ये है इसका अर्थ। एकदम से समझ नहीं आते कुछ शब्द क्योंकि चीन के पास के हैं। इसीलिए ऐसे शब्दों के प्रयोग और पठन से लोग भागते हैं क्योंकि लिखे गए को समझने में परिश्रम लगता है। कविता को लोग जल्दी पढ़ते हैं, वहीं कहानी और उपन्यास की तरफ थोड़ा देर से जाते हैं। जहां जल्दी-जल्दी समझ में आया, हाथ धोया और आचमन किया और हो गया। ऐसा मैं समझता हूं।

अजय सोडानी जी जोड़ते हैं-

जी-जी, बिलकुल सही। आपके कहने का अर्थ है कि साहित्य जब लिखा जाए तो जब तक अड़भंगी भाषा और शब्द ना मिलें, पाठक पुष्ट नहीं होता। मतलब, अपना काम करने से चूकती है किताब। मने साहित्य का एक काम ये भी है कि पाठक को थोड़ा समृद्ध छोड़े, रूचि बनाए और थोड़ा प्रेरित करे कि वो इस ओर बढे। देखिए, कुछ चीजें हमारी भाषा से विस्थापित हो गई हैं। जैसे आप और हम सभी लोग गाने सुनते हैं, ग़ज़लें सुनते हैं। मेरे ख्याल में हिन्दुस्तान का कोई भी हिंदी भाषी या गैर हिंदी भाषी ऐसा न होगा जो गज़लें न सुनता हो। मलयाली भाषी भी ग़ज़लें सुनता होगा तो उसमें कई शब्द सामान्य रूप से आ जाते हैं। जैसे बेबसी, बेकसी, कशिश। ‘पहले से मरासिम न सही, फिर भी कभी रस्म-ओ-रह-ए-दुनिया ही निभाने के लिए आ…। पहले से मरासिम का अर्थ न जानते हैं फिर भी ग़ज़ल में हैं तो गा जाते हैं लेकिन कोई शब्दकोष उठा कर मरासिम का अर्थ नहीं देखेगा। मेरे कई पाठक हैं जिन्होंने नए शब्दों की फेहरिस्त बना कर भेजी और यह भी कहा कि हमको ये नए शब्छ मिले इसलिए धन्यवाद। कई छोटे-छोटे शब्द हैं, जैसे सब्ज़ियत एक शब्द है। जिन्होंने थोड़ा बहुत पुराना, बैठ कर, ठहर कर पढ़ा हो वे इसका अर्थ जान जाएंगे। प्रेमचंद के यहां, या जो पुराने साहित्यकार हैं उनके यहां या अभी के उर्दू लेखकों के लिखे में ये ‘सब्ज़ियत’ शब्द आता है। आपको हिंदी-उर्दू शब्दकोष में मिला होगा। ये ‘हरियाली’ के लिए लिखा गया है, मगर हम ‘सब्ज़ियत’ की जगह ‘हरियाली’ बोलें तो वो भाव नहीं आता है। मतलब ‘सब्ज़ियत’ में जो लय है, खूबसूरती, वो अलग है। ‘तबीयत हरी कर दूंगा’ कहने का उल्टा अर्थ भी होता है। अगर आप कहे, ‘मैं तेरी तबीयत हरी कर दूंगा’ तो इसका अलग अर्थ हो जाएगा। लेकिन उर्दूदां लोग कहें कि “बड़ी सब्ज़ियत बात की आपने’’ तो इसमें सिर्फ प्रेम भाव है, कोई दूसरा भाव ही नहीं है।

शब्दों की ये विशेषता मुझे बहुत अच्छी लगती है कि शब्द के भाव पकड़ कर अगर वाक्य के भाव को खोल दें तो मुझे बहुत ख़ुशी होती है। बाज़ दफ़ा कहीं मुझे कोई अंग्रेजी का शब्द भी उपयोग करना पड़ जाए तो मैं करता हूं। बीच-बीच में आपको अंग्रेजी शब्द भी इक्का-दुक्का मिलेंगे, जैसे शुरुआत में है, “गाडी के सफ़र में कहीं इत्मीनान leak हो गया…” कई लोगों को वो दृश्य सजीव लगा कि हम तो पेट पकड़-पकड़ के हंस रहे हैं। इत्मीनान और leak दो अलग ही शब्द हो गए और जिस चीज के लिए प्रयोग किया है, वह भी अनूठा लगा! इस पर लोग अलग-अलग ढंग से अपनी बात रख रहे हैं लेकिन जिनकी मैं बात कर रहा था, भाषा पर टिप्पणी के बारे में, वे भी लेखक हैं। उनका कहना है कि ये भाषा व्याकरण संगत नहीं है। व्याकरण के पैमानों पर सही नहीं बैठती है। मैंने कहा कि ठीक है साहब, ये भी एक मत है। भाषा कठिन है, ये तो उन्होंने नहीं बोला लेकिन व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है। आपके वाक्य विन्यास इधर-उधर रहते हैं। ये उनकी शिकायत है केवल, अभी किसी और की नहीं आई ऐसी शिकायत। अमूमन अभी तक जो कॉल आए हैं उनमें भाषा की शिकायत केवल उन्होंने ही की है। बाकी लोग तो रस ही ले रहे हैं, अच्छा ही लगा उन्हें। मुझे लगा कि आपको भी अच्छा ही लगा, बाध्य होकर ही फ़ोन करना पडा आपको (हँसते हुए)।

मैंने साफ करना चाहा –

मैं तो कई दिनों से कॉल करने की सोच रहा था। जय कुमार जलज जी को आप जानते होंगे? रतलाम कॉलेज में हमारे प्राचार्य हुआ करते थे। वे विद्वान भाषाविद् थे और व्याकरण पर उनकी राय थी कि व्याकरण संगत भाषा अपनी जगह ठीक है, लेकिन लोक में जो शब्द प्रयोग में आते हैं, यदि हम उन्हें अपने लिखे-कहे में शामिल नहीं करेंगे तो लोक से दूर होते जाएंगे। एक तरफ हमको वैसे शब्द भी लाने पड़ेंगे जिनको लोग ढूंढें यानी परिष्कृत भाषा के शब्द, वहीं दूसरी ओर उन प्रचलित भाषाई शब्दों को/वाक्य विन्यासों को भी अपनाना पड़ेगा जिन्हें आम लोग वापरते हैं। अब बंगाल का लेखक जिस भाव को जीता है, उसकी जो भाषा है, उसकी जो गंध है, उसे ही तो लिखेगा। अन्यथा सब एक जैसा होगा; जैसे कम्प्यूटर द्वारा रची मैकेनिकल भाषा उतार दी जाए, जैसे एआई की भाषा…फिर उसमें वो आपकी तासीर/आपका स्वभाव/वो हरापन नहीं होगा। जिस तरह, रंगों के साथ में चित्रकार प्रयोग करते हैं तो रंग उनके अंदाज की अपनी खास पहचान पा जाते हैं। सामान वही सब हैं जो सबके पास है लेकिन रचनाकार की तासीर अपनी खास पहचान होती है। यही मौलिकता उन्हें सबसे अलहदा बनाती है। ये ठहर कर चलने वाली चीजें हैं जो धीरे-धीरे उतरती हैं भीतर। समय लगता है इनमें।

अजय सोडानी जी कहते हैं-

अभी कुछ अच्छे लेखक भी किताब सुनने लगे हैं। वे इस सुनने के मुरीद हो गए हैं। पढने में अतिरिक्त श्रम लगता है। वे कहते हैं कि सुबह जब मैं घुमने जाता हूं तब आधा घंटे किताब पढ़ लेता हूं। वे सुन लेता हूं नहीं कहते, ‘‘पढ़ लेता हूं’’ कहते हैं। वे कहते हैं कि डबल स्पीड कर लेता हूं। वे सारी बातें डबल स्पीड में सुनते हैं। तीन दिन में एक किताब सुन या कहिए ‘पढ़’ लेते हैं। उनके स्वाभाव में मुझे लग रहा है कि सब जल्दी ख़त्म होना चाहिए, तेज़ी का जमाना है। मने अभी सोचा अभी हाज़िर होना चाहिए। मेरा कहना है कि पढ़ने की जो त्वरा है, इसमें ठहरना पड़ता है किताब पढ़ते पढ़ते। सुनते समय रुकना नहीं होता है। सुनते समय चार जगह ध्यान होता है कि वॉक भी कर रहे हैं, कुछ देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। पढ़ते समय आप किताब में ही एकाग्र होते हैं, फिर भी आपको रुकना पड़ता है। जब आपकी आंखें वो सभी देख रही होती हैं, पढ़ते समय भी कान सुन रहे होते हैं। हमारे मन के भीतर सभी आवाजें उच्चारित हो रही होती हैं। शब्द का यदि उच्चारण मन में न गूंजे, तो शब्द खुलता थोड़े ही है। ‘एक था जाँस्कर’ में जो तिब्बती शब्द हैं उन्हें पढ़ते समय हमें ठहरना पड़ता है क्योंकि उनके उच्चारण से हम बावस्ता नहीं हैं। जब हम किताब पढ़ रहे होते हैं तब भी हमारे मन में हम सुन रहे होते हैं। इन दोनों ही कामों का कर्ता यानी वाचक और श्रोता, दोनों एक ही व्यक्ति के भीतर अन्तर्निहित हैं इसलिए पढ़ने का दुगना आनंद है। इसलिए पढ़ते समय हमको सोचने का, ठहरने का अवकाश मिलता है। मानो हम कहीं भाषण सुन रहे हैं। वक्ता बोल रहा है और श्रोता सुन रहा है। श्रोता के पास ये अवकाश नहीं है कि वह हाथ खड़ा करके बोल दे कि भाई दो मिनट रुको, पहले वाला वाक्या मैं समझ नहीं पाया। जब आप पढ़ रहे हैं तो आपके अंदर का वक्ता बोल रहा है और श्रोता सुन रहा है और पाठक समझ रहा है। आप दो मिनट रुक रहे हो न किताब पढ़ते समय, वक्ता को रोक रहे हो कि भाई दो मिनट रुको, समझने दो, फिर आगे बढूंगा।

मैंने अपनी बात जोड़ी –

…और ख़ासकर आप सुन रहे होते हैं और स्पीड बढ़ा कर सुन रहे होते हैं तो वो गुंजाइश और भी कम हो जाती है। किताब पढ़ने के मामले में इंद्रियों की बात की जाए तो आंखें देख रही हैं। मन बोल रहा है। कान सुन रहे हैं। कहीं हम उसे स्पर्श भी कर रहे हैं और आत्मा उसका रस ले रही है। आप ठहरे हुए इंसान हैं सर, ठहरे हुए इंसान के साथ ठहर कर मिलना पड़ता है।

दोनों हंसते हैं… मैंने कहा, एक सवाल और है मेरा “भाभी जी की क्या प्रतिक्रिया रही, जब पांडुलिपि पढ़ी होगी तब?

अजय सोडानी जी ने बताया-

मेरी सब चीजों की प्रथम पाठक अपर्णा ही होती हैं। वे बहुत क्रूर संपादक भी हैं। कई बातें वे हटवाती भी हैं कि ये नहीं चलेगा। कई बार हम लिखने की रौ में आ जाते हैं तो बहुत ज्यादा विषयांतर हो जाता है। भटक जाते हैं। खासकर जब मैं हिमालय के बारे में कह रहा होता हूं, प्रकृति के हक़ में खड़े होकर बोल रहा होता हूं तो मैं भूल जाता हूं कि सामने वाला बोर भी हो रहा होगा। वह इन सब चीजों को वो काटती-छांटती हैं। मैं अपनी तरफ से लिख कर उन्हें दे देता हूं कि अब ये मेरी ओर से फाइनल है। उन्हें फिर जो लाल-पीला जो भी करना हैं, वे कर देती हैं। वे रेट करती हैं, एक स्टार, दो स्टार, गुड मिला। उसे मैं फिर से पढ़ता हूं कि क्या गड़बड़ है। जब ‘वाह’ मिलता है तब तक सुधार होता रहता है।

लेकिन एक विचित्र सी बात ये है कि किताब जब तक पांडुलिपि के रूप में अपने हाथ में रहती है तब तक खुलती नहीं है, अर्थ के रूप में। मालूम नहीं ये सबके साथ होता होगा या नहीं, मेरे साथ होता है। जब तक पांडुलिपि रहती है तब कई बार पढ़ लो, दस-बीस बार संशोधित कर लो। फिर जब छपने चली जाती है तो आपके और आपके लिखे के बीच में एक अवकाश उत्पन्न हो जाता है। आप उसे एक पाठक के रूप में तभी पढ़ पाते हैं जब वो एक छपी हुई किताब के रूप में आती है। यह किताब जो आपके हाथ में है उसमें तीन सौ–साढ़े तीन सौ पन्ने हैं। यह कम पृष्ठ संख्या अपर्णा और सुधीर चंद्र जी (प्रख्यात इतिहासकार और ‘गांधी: एक असंभव संभावना’ के लेखक) के किए से हैं। इन दोनों ने तीस-चालीस-पचास पन्ने कम किए। सुधीर जी मित्रवत् हैं। मैंने उन्हें भाषा के निरीक्षण के लिए पाण्डुलिपि के कोई 100 पन्ने दिए थे। उन्होंने कहा कि भाषा तो ठीक है, तुम अनर्गल प्रलाप बहुत करते हो। उन्होंने कुछ-कुछ पंक्तियां हरी-लाल करके भेज दी थी, मुझे वापस। अनर्गल प्रलाप मतलब हिमालय को लेकर तुम ऐसा रो रहे हो जैसे तुम्हारा कोई रिश्तेदार मर गया है। जब एक शब्द में, एक वाक्य में, अपना दर्द बयान कर सकते हो, उसके लिए एक पैराग्राफ क्यों लिख रहे हो? कुछ चीजें उन्होंने कम की होंगी। उन्होंने बहुत सहजता से कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है, अजय तुम्हें लगता है तो मत हटाना। उन्होंने इतिहास के तथ्यों को लिखने के क्रम पर बहुत बातें की लेकिन मैंने कहा कि मैं इतिहास थोड़े लिख रहा हूं।

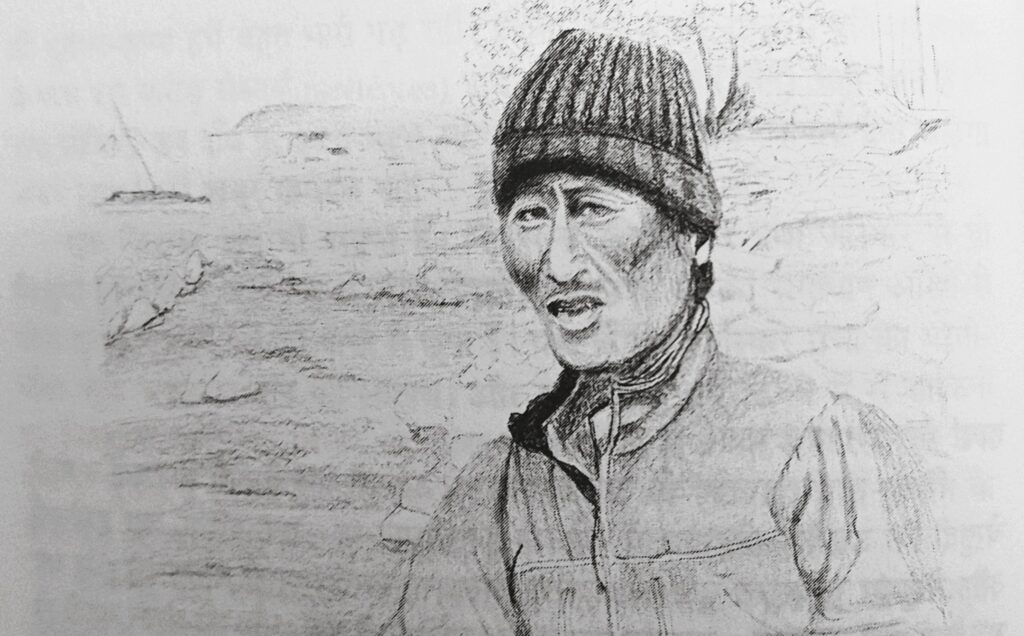

अपर्णा का एक और सहयोग है कि व्यक्ति चित्र जितने भी किताब में हैं वे सारे अपर्णा के बनाए हुए हैं। पेंसिल से बनाए हुए सभी स्कैच बहुत श्रम से बनाए हैं। किताब में आए हैं तो इनको लेकर वो अतिरिक्त खुश है कि ये चीज़ छप गई। ख़ुशी होती ही है अपने कार्य को यूं देख कर। मेरे ख्याल से यह किताब उन्हें इसलिए ज्यादा पसंद आ रही होगी। (बात खत्म करते हुए हँस देते हैं।)

मुझे मेरी राय कुछ पृथक महसूस हुई। मैंने कहा-

पूरी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि हर व्यक्ति, इतिहासकार, संपादक, प्रकाशक अपने दृष्टिकोण से चीजों को देखते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि क्यों इतना प्रलाप करना हिमालय को ले कर! यह एक राय है। लेकिन दूसरा पक्ष विस्तार का हामी है। कोई एक शब्द में अपनी बात कह देता है तो कोई अतिरिक्त संवेदनशीलता से अधिक शब्दों का उपयोग कर रहा है। लक्ष्य यह कि पाठकों तक साफ बात पहुंचनी चाहिए। कौन सी शैली चुननी है यह तो लेखकीय स्वभाव और संवेदना की बात है।

अजय सोडानी जी मेरी बात से सहमत थे। वे बोले-

बिल्कुल। आपकी बात ठीक है कि हर व्यक्ति अपनी दृष्टि से देखता है। अभी मैं काका कालेलकर साहब का यात्रा वृत्तांत पढ़ कर हटा हूं। काफी पुरानी है, उत्तराखंड के चारधाम की यात्रा वृतांत की किताब है। काका कालेलकर अंग्रेजों के समय के व्यक्तित्व हैं, गाँधी जी के साथ भी काम किया है उन्होंने। हमारे देखे, पढ़े स्थानों को लेकर उनका नजरिया बिलकुल अलग है। हालांकि, उनकी यात्रा काफी पहले की है, तकरीबन 100 साल पहले की लेकिन उनकी यात्रा का वृत्तांत अलग है। साधु-संतों के हिसाब से ही यात्रा चल रही थी उनकी। वे जहां जा रहे हैं संतों का साथ है। वे उनसे चर्चाएं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अंधभक्ति दिखा रहे हैं उनके लिए। वे उनको लेकर क्रिटिकल भी हैं लेकिन अगली ही सांस में बोल भी रहे हैं कि मैं तो कट्टर सनातनी हूं और फिर ये भी कह रहे हैं कि अरे, साधु लोग क्या हैं?

कहने का मतलब है कि आप उसी पहाड़ को पूरे धार्मिक नजरिये से भी देख सकते हैं और मेरे जैसे लोग उसमें पूरी तरह से उसमें इतिहास तलाश कर रहे हैं। ‘एक था जाँस्कर में’ में आपने एक अनुगूंज सुनी होगी। ये जो बात चल रही है, धर्मांतरण की, धर्म बदलने की। अटल जी की कविता मैंने कोट की है, “कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ीं…’’ ये जो लाइन है, ये कितना बड़ा भुलावा है हिंदुओं के लिए? और वहां जा कर मैंने स्थापित तो क्या किया लेकिन इशारा कर रहा हूं कि कोई भी नया धर्म किसी धर्म का जामा बदल कर या उसे नेस्तोनाबूत करके या उसमें परिवर्तन करके नए रूप में रूपांतरित हुआ है। अपने आप में कोई नई चीज कभी पैदा होती नहीं है। हर नई चीज पुरानी चीज के अंश के साथ ही पैदा होती है। आप ये मत कहिए कि आपने रचा है। आप कह रहे हैं कि आपने किन्नरों को, शैवों को, उनकी मान्यताएं, उनके धर्म को जबरदस्ती बदला और जो नहीं बदले उन्हें समाहित कर लिया और कह दिया कि साहब ये तो हमारा है, तुम्हारा है ही नहीं। ये भी तो बेईमानी है न।

मैं वहां जाकर ये तलाश रहा हूं। ये जो कट्टरवादिता चल रही है तो चार लोग समझें कि नहीं भई, इसी तरह चीजें चलती हैं। ये इतनी मारधाड़ करने की ज़रुरत नहीं है। समझें कि उन मुसलमानों में भी उन्हीं लोगों की बातें हैं जिन लोगों की बातों से हमारा हिंदू धर्म बना है क्योंकि रूह तो वही है न अंदर; जहां से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब निकल कर आए हैं। सब लोग इसीलिए तो अल्लाह हू अकबर करके, राम नाम करके चल रहे हैं। सब तो एक ही हैं। मैं वो तलाश रहा हूं और काका कालेलकर साहब कह रहे हैं कि शंकराचार्य आए और कट्टर हिंदु धर्म को लेकर आए तो यहां के लोगों को सभ्य बनाया। ये वही भाषा है जो अंग्रेज बोलते थे कि हम सभ्य बना रहे हैं। वही भाषा काका कालेलकर साहब बोल रहे हैं।

वो आप जो कह रहे हैं न कि नजरिये की बात है, ठीक बात है। हर आदमी एक ही चीज को 10 नजरिये से देख सकता है। ऐसे पाठक से मुझे बहुत ईर्ष्या होती है कि वो चार नजरिये एक साथ पढ़ सकता है। लेखक तो कमिटेड हो गया न एक चीज लिखने के बाद। अगली किताब में लेखक बदल कर लिखेगा तो लोग जूते मारेंगे कि ये क्या लिख रहे हो? लेखक पर एक बंधन हो जाता है कि ये तो मैं लिख चुका हूं। यह सब नजरिये की बात है। जैसे आपने कहा, अपर्णा ने कहा या और कोई कहे, सब अपना नजरिया बता रहे हैं। सब गुरु भाव में दे रहे हैं और मैं शिष्य के रूप में ग्रहण कर रहा हूं। कोई दुश्मन नहीं है। सब भला ही चाह रहे हैं। गुंजाइश होगी तो अपने लिखने में, व्याकरण में सुधार करूंगा।

इतनी अच्छी चर्चा के बाद मुझे तो यह कहना ही था, ये आनंद चर्चा हो गई आज…

अजय सोडानी जी ने विनम्र भाव से कहा-

आपने आज बात हिमालय की छेड़ दी और उस हिमालय की छेड़ दी जिससे होकर गुजरा हूं मैं। तब तो फिर बात निकलती है और एक ललक भी है। एक सन्नाटा सा जो पसरा रहता है न किताब लिखने के बाद, एक लालच जागता है कि भाई किताब कहां तक पहुंच रही है, क्या हो रहा है। कुछ तो खबर मिले! इस उत्सुकता में अच्छा है कि आपका फ़ोन आया और शिद्दत से आपने किताब पढ़ी तो क्या ही बोलूं? किताब की तरफ़ से आभार बोलूं? या हिमालय की और से?

मेंने कहा, अरे, नहीं सर। आपका धन्यवाद।

अंत में अजय सोडानी जी ने बात यूं खत्म की –

आपके लिए ऐसी किताबों का पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आपके हाथ में एक अलग तरह की शक्ति है। हर पाठक का अपना महत्व है लेकिन आपके हाथ में लेखनी है तो किताब की कोई बात आपको अच्छी लगेगी तो आपके लिखे में आकर आगे बढ़ जाएगी कहीं न कहीं। आप भले ही किताब के ऊपर सीधे लिखें या न लिखें ये बेमानी है, गौण है, लेकिन किसी बात से आपको कोई विचार मिलता है तो आपकी लेखनी में आगे बढेगा। भाई किताब का काम तो वही है न। जो है वो तो अपनी जगह है ही।

एक लेखक के इस भाव के प्रति नत हो कर मैं अंतिम टिप्पणी करता हूं-

अभी जो बीच में बात कही थी सर, कि छपने जाने के बाद लेखक और किताब के बीच एक अंतराल आता है। पांडुलिपि के किताब बन कर आने के बाद उसे नए सिरे सेदेखने का भाव अलग होता है। यही शायद छपे हुए शब्दों की महत्ता है। लेखक ने ही उसे लिखा है लेकिन जब वह अपने लिखे को पुस्तक के रूप में पढ़ता है तो थोडा तो नए रूप में मिलता है। जाना पहचाना लिखा हुआ नए चेहरे के साथ मिलता है। यात्रा का एक अंश यह भी है। ऐसी यात्राओं का आपका सामर्थ्य बना रहे, यात्राएं बनी रहें और हमारे पढ़ने का संस्कार बना रहे।

किताब नहीं पढ़ी पर यह साक्षात्कार / आत्मीय सा वार्तालाप एक समृद्ध खजाने की तरह है। लेखन – प्रक्रिया जानने की तह में कितनी परतें खुली हैं।

एक लेखक यहां स्वयं बतौर पाठक उपस्थित है इसलिए यह ज्यादा स्वाभाविक रूप से संभव हुआ है।