इस तरह मैं जिया-12: मैंने थपथपाने के लिए हाथ बढ़ाए और उसने इमोशनलेस हो कर अपने दांत गड़ा दिए

हर जीवन की ऐसी ही कथा होती है जिसे सुनना उसे जीने जितना ही दिलचस्प होता है। जीवन की लंबी अवधि सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में गुजारने वाले इस शृंखला के लेखक मनीष माथुर के जीवन की कथा को सुनना-पढ़ना साहित्य कृति को पढ़ने जितना ही दिलचस्प और उतना ही सरस अनुभव है। यह वर्णन इतना आत्मीय है कि इसमें पाठक को अपने जीवन के रंग और अक्स दिखाई देना तय है।

मनीष माथुर, सामाजिक कार्यकर्ता

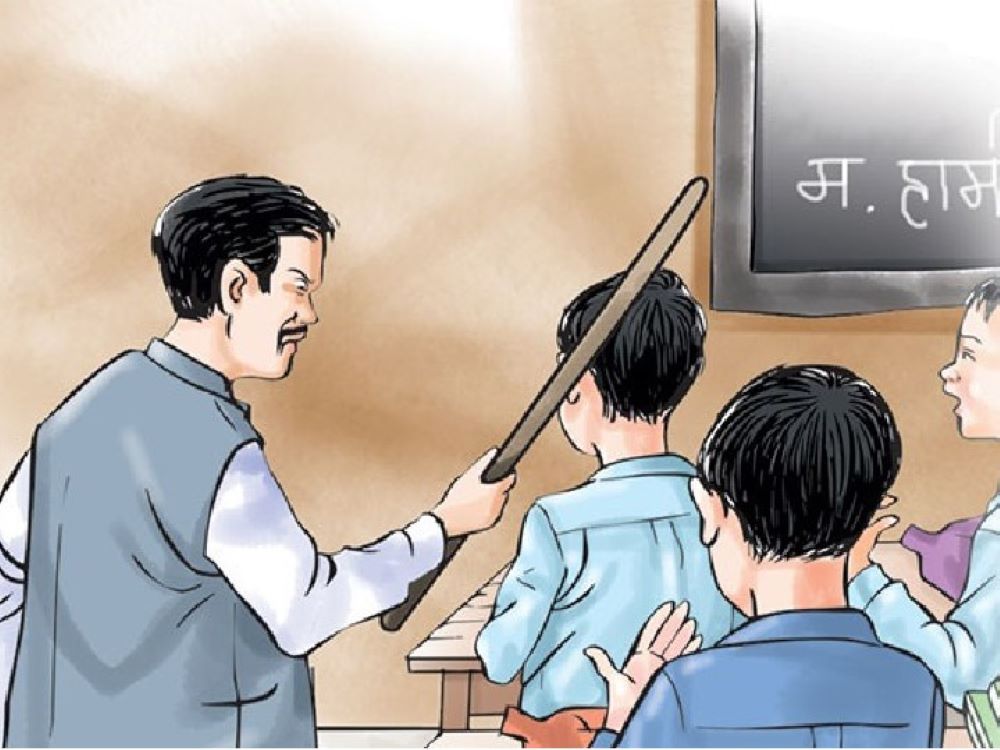

माना कैंप (रायपुर): 1975–1977

स्कूल के अन्य शिक्षक जो याद रहे, उनमें सबसे पहले न्यूटन सर आते हैं। वे एक एंग्लो इंडियन नौजवान थे और हमारे PTI थे। वो छात्रों को अनुशासन सिखाने के लिए कुख्यात थे। रिन से धुले सफेद झक्क कपड़े, विदेशी जूते, हाथ में केन और मुंह में सीटी उनकी पहचान थी। जो भी छात्र स्कूल-यूनिफार्म के बिना आया हो, जिसके बाल बड़े हों अथवा इसी तरह के जुर्म के अपराधी, उनके निशाने पर रहते। अपनी बेंत और हाथों का इस्तेमाल वो बच्चों की कुटाई हेतु निपुणता से करते। सुनते थे कि ग्यारहवीं पास करने के बाद उनसे प्रसाद पाए छात्र बाजार आदि में उनको ठोक कर अपना उधार चुकाते।

उनसे कुछ पीछे ही हमारे वुडवर्क वाले इंस्ट्रक्टर थे जो डस्टर का उपयोग करते। वाजपेयी साहब हिंदी पढ़ाते और अक्सर क्लास जल्दी छोड़ देते। सब इस बात के लिए उनका आदर करते।

हमारा स्कूल उस समय के शांत और सुरक्षित इलाके बैरन बाजार में लगभग तीन एकड़ में फैला था। सफ़ेद बाउंड्रीवाल से घिरा एक विशाल परिसर जो हरे/पीले रंग सा आभास देती थी। क्लासेज अलग-अलग समूहों में थीं और बीच की खाली जगहों पर पुराने विशाल पेड़ थे जो कई पखेरुओं का ठिकाना थे। स्कूल के लगभग बीच प्रिंसिपल ऑफिस और लेब्स थे। कुछ जगह और पेड़ों के बाद टीचर्स रूम, सिक रूम, पीने के पानी के नल लगे थे। वॉलीबॉल, बैडमिंटन, फुटबाल/क्रिकेट मैदान थे। खाना खाने के लिए पेड़ों की छांह के साथ, असेंबली हाल भी था जो पत्थर और सीमेंट से बना बड़ा पंडालनुमां इमारत थी।

स्वतंत्रता तथा गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह से मनाया जाता। जिसमें भाषण, वाद-विवाद, गीत, कविता पाठ, खेल-कूद आदि की प्रतियोगिताएं भी होती। मैं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेता और इनाम भी जीतता, जो अक्सर एक अथवा दो पुस्तक की शक्ल में होता। कभी बहुत रोचक पुस्तक मिलती, जैसे लेम्पो नामक जर्मन शेफर्ड की कहानी, जिसे, उसका हैंडलर ही किसी साइबेरियन गैंग को बेच देता है, वहां स्लेज खींचने वाले कुली के काम के लिए। अंत सुखद था। क्षमा प्रार्थी हूं, पुस्तक का नाम याद नहीं। किसी अंग्रेजी लेखक की किताब का अच्छा हिंदी अनुवाद था।

कभी बोरिंग भी हाथ लगतीं। सम्भवतः वह बुद्धिजीवियों के लिए लिखी गई हों। एक अवसर पर मुझे ‘जीवन के ताने–बाने’ नामक पुस्तक मिली। उसमें धुरंधर लेखकों के धुआंधार लेख, कहानियां तथा उच्चस्तरीय कवियों की गगनचुंबी कविताएं थीं। मैं दस वर्षीय बालक सब मेरे सिर पर से गुजर गईं। उनको समझने के लिए कई बार पढ़ा, पर समझयो को नी। खैर, भाईसाब म्हणत मैं कोई कमी ना राखी। एक कविता की चंद पंक्तियां मुझे आज भी याद हैं:

दो धुंएं

अलग-अलग दिशाओं से उठते देखा मैंने,

एक सिगरेट का था, एक अगरबत्ती का,

सिगरेट गोरी थी तन की, पर काली थी मन की,

अगरबत्ती काली थी तन की, पर गोरी थी मन की…

कविता में आगे कवि सिगरेट, अगरबत्ती को शादी का प्रस्ताव आदि रखता है। शायद उपरोक्त पंक्तियों को रट लिया गया था। अगर कुछ समझ में ना आए तो रट लो। शिक्षा का तरीका ‘रटंत विद्या’ आधारित जो था। समझ तो अबहूं ना आई। पर देखो याद है। मेरा हाथ जरा कविताओं को समझने में तंग है। सीधी, सरल, कुछ अलंकृत – बहती हुई कविताएं बहुत भाती हैं। उन्हें में गुनगुना भी सकता हूं। उन उत्सवों तथा प्रतियोगिताएं में हमें मधुर गीत, कुछ कठिन कविताएं, ओजस्वी भाषण और वाद-विवादियों के तर्क सुनने को मिलते।

मेरे एक सहपाठी, शशांक शुक्ला के मधुर कंठ, लय और ताल की खूब तारीफ होती। मैं उसका निकटतम प्रतिद्वंद्वी होने के बावजूद उसका कायल था। शशांक राष्ट्रप्रेम के गीत प्रतियोगिता का विजेता होता और मैं उप-विजेता। उसका बड़ा भाई (शुभनाम याद नहीं), बहुत प्रभावी और साहसी वक्ता थे। 10 वीं में पढ़ते होंगे। एक सीनियर सरदार पा जी कवि थे।

मैं व्यक्तिगत तौर पर एक ऐसे पदार्थ से बना हूं, जो ‘राजनीति’ के प्रति उदासीन है। यदि मुझे संसद-भवन की दर्शक दीर्घा में भी बैठा दें तो भी मैं उस समय का सदुपयोग वहां की आरामदेह सीट पर एक पुस्तक पढ़ने अथवा आंखें बंद कर संगीत सुनने में लगाऊंगा। मेरे कई मित्र घोर राजनीतिक हैं और उनके अपने अपने पसंदीदा दल हैं और उन्होंने उनकी अपनी दृढ़ आस्थाएं हैं। मेरे पापा कांग्रेस के समर्थक थे। मैं सबका सम्मान करता हूं। कान भरे तक सुनता भी हूं पर करता मन की हूं।

उपरोक्त जानकारी इसलिए कि लिखते–लिखते ध्यान आया कि हमारी माना कैंप की रिहाइश और देश में ‘आपातकाल की स्थिति’ का समय लगभग एक था। एक 10-12 साल की उम्र के बच्चे के लिए राजनीति के मायने तब यही रहते थे कि उसकी मां और उससे भी ज्यादा पिता, उसके सहोदरों में किस को ज्यादा प्यार/तारीफ करते हैं? किस सहोदर/मित्र को किस काम में लिया जाए, किस पर धौंस चल सकती है, और किस की सहनी है आदि। उसकी सारी राजनीतिक चालें सहपाठियों, पड़ोसी बच्चों, चुनिंदा अंकल-आंटियों के इर्द-गिर्द तक ही सीमित थीं।

26 जनवरी 1977

“ये हमारा दुर्भाग्य है कि देश को आपातकालीन परिस्थियों में सांस लेनी पड़ रही है।” जब मेरे सहपाठी के अग्रज शुक्ला भइया ने अपना भाषण शुरू किया, सारे बच्चे खामोश हो गए। ये देश के लिए एक बहुत मत्वपूर्ण मुद्दा है उस दिन कुछ पता पड़ा। आज सोचता हूं 1977 के गणतंत्र दिवस समारोह में वो भाषण एक निडर व्यक्ति ही दे सकता था। उस समारोह की एक और प्रस्तुति थी, उन सरदार भाई की। एक कविता कुछ इस तरह पढ़ी और खामोशी से सुनी गई:

ये जमीन–आसमां, है मेरे ही कारण,

ये नदियां यहां हैं मेरे ही कारण,

ये सूरज ये चंदा, ये मालक वो बंदा है मेरे ही कारण।

हमारे कदम अब ‘ये कदंब का पेड़, अगर मां’ से ‘आशीषों का आंचल भर कर, प्यारे बच्चों लाई हूं, युग जननी मैं भारत माता द्वार तुम्हारे आई हूं’ तक बढ़ चले। ईदगाह, छोटा जादूगर और नमक का दरोगा जैसी कहानियां हम हिंदी के पीरियड में जोर-जोर और बारी-बारी से पढ़ते से पढ़ते। इस मामले में मेरी आवाज बुलंद थी।

वे शायद बारिशों के अंतिम और शरद के शुरूआती दिन थे तब ऐसे दिनों की संख्या काफी लंबी होती थी। दो घटनाएं घटित हुई। एक, सांवेल सर के घर पिल्लों ने जनम लिया। अगले ही दिन मुझे ये खुशखबरी सर के बेटे से मिली। साथ ही मिला पिल्लों की मुंह दिखाई का नेवता। एक चेतावनी के साथ कि उनकी मुंह-दिखाई तीन-चार दिन संभव नहीं। चौथे दिन शनिवार (आधे दिन का स्कूल) को मुहूरत आया। ठीक डेढ़ बजे लड़का उस छोटे और सुंदर से बंगले के गेट पर मेरा इंतजार कर रहा था। आहिस्ता से हम अंदर गए।

मुझे भ्रम था कि मैं कुत्तों के स्वभाव से पूरा परिचित हूं। मैं लड़के के पीछे–पीछे उसके पिल्लों के और पास गया। वो सदा शांत निरूपाराय जैसी मां उठी और हमेशा की तरह धीरे–धीरे दुम हिलाते हुए, मेरी तरफ बढ़ी। बगैर गुर्राए, निरपेक्ष– इमोशनलेस। मैंने उसे सदा की तरह थपथपाने के लिए हाथ बढ़ाए और उसने बिना किस्सी गुस्सम-गुस्सी के उसने अपने दांत मेरी पिंडली में एक प्याऊं की आवाज के साथ गड़ा दिए। मैं इस अचानक हमले से ठीक से चौंक भी नहीं पाया और वो उसी तरह धीरे-धीरे दुम हिलाते हुए वापस अपने पिल्लों के पास लौट गई।

घर के अन्य सदस्य दौड़ कर मेरी सुरक्षा में आगे बढे। फर्स्ट ऐड दी गई, इस सूचना के साथ कि जख्म सतही हैं और मां को एंटी-रेबीज़ लगा रखे हैं। मैं घायल से ज्यादा आश्चर्य में था। हमारी देसी ब्रीड तो भौंकती ज्यादा, काटती कम हैं? शायद जर्मन होने के नाते वो बहुत अनुशासित थी। उसकी स्ट्राइक वाकई स्ट्रेटीजिकल थी। बेआवाज, सटीक निशाने पर। ये मैसेज साफ था, ‘जान -पैचान होने का मतलब यह नहीं कि तू घुस्ताई चला आएगा। कुछ दिन इधर दिखनेकाईच नहीं और बच्चों के पास अभी आनाइच मत।”

दिखनेकाईच, खानेकाइच आदि शब्द रायपुर में हिंदी भाषिओं में प्रचलित थे।

दूसरी, एक सुघटना थी। जो दुर्गा पूजा से हमारे परिचय के रूप में हुई। माना कैम्प में गिनती के हिंदी, तेलुगु, उड़िया, असमी बोलने वाले परिवार थे। बाकी के हजारों परिवार बंगलाभाषी और अविभाजित बंगाल के मूलवासी थे। दुर्गा पूजा आई और मानो सारा माना कैंप उत्सव में डूब गया। सब खुश। मिलजुल कर पूजा मनाते। सार्वजनिक पूजा पंडालों में भीड़ रहती। उन पूजाओं का विस्तार अब आगे।

इस तरह मैं जिया-1: आखिर मैं साबित कर पाया कि ‘मर्द को दर्द नहीं होता’

इस तरह मैं जिया-2: लगता था ड्राइवर से अच्छी जिंदगी किसी की नहीं…

इस तरह मैं जिया-3: हम लखपति होते-होते बाल-बाल बचे…

इस तरह मैं जिया-4: एक बैरियर बनाओ और आने-जाने वालों से टैक्स वसूलो

इस तरह मैं जिया-5: वाह भइया, पुरौनी का तो डाला ही नहीं!

इस तरह मैं जिया-6: पानी भर कर छागल को खिड़की के बाहर लटकाया…

इस तरह मैं जिया-7: पानी भरे खेत, घास के गुच्छे, झुके लोग… मैं मंत्रमुग्ध देखता रहा

इस तरह मैं जिया-8 : मेरे प्रेम करने के सपने उस घटना के साथ चूर-चूर हो गए

इस तरह मैं जिया-9 : हमने मान लिया, वो आंखें बंद कर सपने देख रहे हैं

इस तरह मैं जिया-10 : हमारे लिए ये एक बड़ा सदमा था …

इस तरह मैं जिया-11: संगीत की तरह सुनाई देती साइकिल के टायरों की आवाज